油絵 バラの描き方~カマイユ技法とは~

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵でバラの描き方を考えるときに真っ先に決めなければならないことは「どういう手法で描くか」ということですね。

今回は「カマイユ技法」を使ったバラの描き方を解説してみようかと思います。

カマイユとはフラン語「camaïeu」からきたもので「単色で描かれた絵」という意味です。

つまりカマイユ技法は何色で描くと決まったことはないわけです。

緑の濃淡を使ったカマイユ技法の描き方もあります。

人物画をカマイユ技法で描くときははあらかじめ緑の下地を作っておくこともあります。

「グリザイユ技法」というのもありますがこれはフランス語の「Grisaille」からきています。

「Gri」はグレー(灰色)という意味で、白、黒、グレーだけで表現している絵画のことです。

鉛筆デッサンのような感じですね。

なので「カマイユ技法」のなかに「グリザイユ技法」が含まれるということになります。

西洋古典ではこういうカマイユ技法のような単色画で描かれた作品が多くありましたが段々油絵や水彩画の下地(下絵)として描かれるようになってきました。

予めモノクロのデッサンのような絵を描いておいて構図と濃淡を決めておき、その上から半透明や不透明の固有色を塗る描き方なので効率の良いやり方ということも出来ます。

油絵に限らず絵を描くときに一番大切なことは「構図を決める」ということですがかなり描きこんだあとに「構図がよくなかった」と思うとガックリくることがあります。

油絵は上から塗ってやり直すという描き方もできるので100%手遅れということでもないのですが出来れば効率よくやりたいですよね。

カマイユ技法を使った描き方では構図やかたちの狂いは下絵の段階で直しておくことができる、ということなわけです。

下絵の鉛筆デッサンを絵の具でやっておくというのがカマイユ技法といった意識でも良いかもしれません。

またこういう下絵があるとバラの絵に深みをだす描き方ができるということもでもあります。

欠点としては(バラなどの)絵が暗く沈みがち、ということも出来ます。

なのであらかじめちょっと沈んでも良い地味な色合いのモチーフを選ぶ、もしくは下絵を明るめに描いておくなどの工夫が必要です。

今回はバラの絵をちょっとクラシックな感じで仕上げてみようかと思いました。

油絵のカマイユ技法を使ったバラの描き方~下描き~

カマイユ技法での油絵の描き方~油絵具で描く前にバラの形を決める~

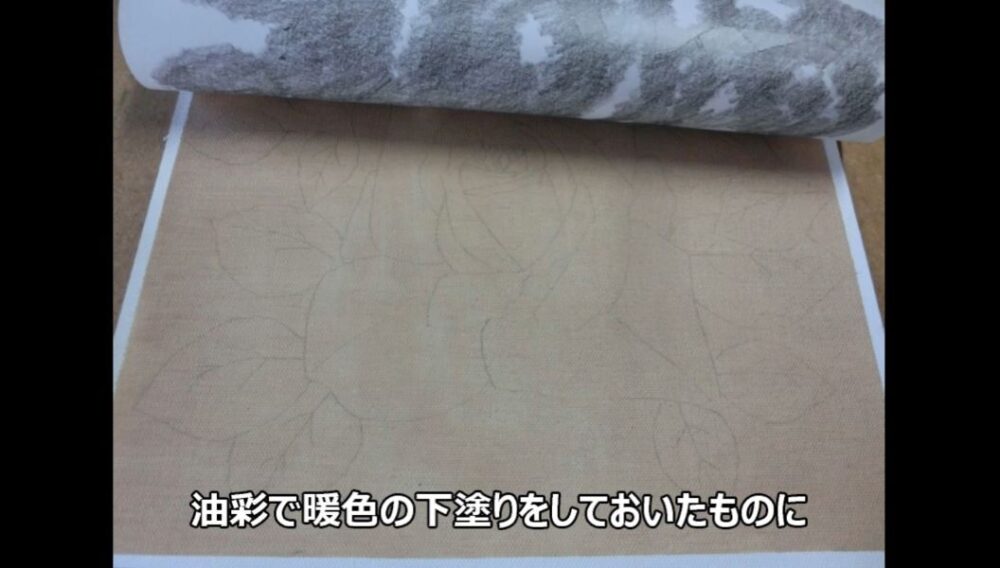

予め油絵で暖色系の下塗りをしていたものにかたちをトレースします。

いきなり薄めに溶いたアンバー系の絵の具で「おつゆ描き」でバラの絵の下絵を描いても良いです。

トレースしたらフィクサチーフで止めておきます。

油絵のカマイユ技法~油絵具でのバラの描き方下描き~

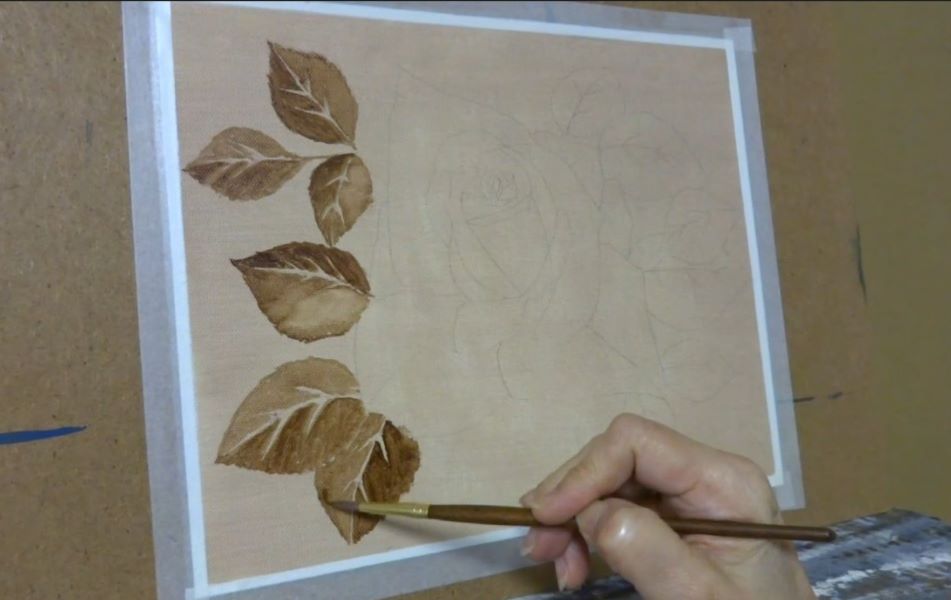

今回バラの絵、カマイユ技法の下絵に使う色はバーントアンバー1色です。

これを揮発性のテレピンで溶いておきます。

バーントアンバーという色は油絵具にしては非常に乾きの速いものでカマイユ技法の下描きに向いています。

バーントアンバーに限らずアンバー系の色は乾きが速いので下描き、下塗りに向いています。

また私個人的には黒よりも上に描く絵に馴染みやすい感じがします。

バラの絵の描き方としては自然な陰色が作れる感じですね。

オイルも揮発性なのでこの2つの組み合わせで非常に乾きが速い下絵の描き方をすることができます。

油絵のカマイユ技法でのバラの描き方ではまず葉っぱの濃淡から描いていきます。

葉脈の部分は白く残すようにします。

葉っぱの部分はそれほど念入りに描きこむ必要はありません。

人間の目というのは詳しく描きまれたところにいくものです。

なのでここの描き方としてはバラに目がいくようにします。

ですが手を抜くという意味ではありません。

「さりげなく仕上げる」ということです。

ここでは葉脈と葉っぱの明るい部分、暗い部分を描き分けておきます。

油絵のカマイユ技法でのバラの下描き段階はある程度詳しい描き方をしておく

バラは花びらの繊維まで描くような描き方をします。

カマイユ技法ではこの下描きの段階である程度詳しい描き方をしておくと後が楽になります

濃淡もつけていきますが油絵は塗り過ぎたら拭き取ることも出来ます。

カマイユ技法というのはやはり鉛筆デッサンのようなものですね。

バラの花びらの細かいところも緻密に描きこんでおきます。

筆は面相筆を使ったり平筆を使ってぼかしたりしていきます。

油絵では輪郭線のようなものは通常あまり目立たないようにしておきます。

日本のアニメや日本画は線で表現しますが西洋絵画は面で表現するので基本「輪郭線」をはっきり描くような描き方はしません。

モノ(ここではバラの花や葉)の陰や影を描くことによって、また隣の色との違いで輪郭を感じさせる、という描き方です。

レオナルド・ダ・ビンチのモナリザは油絵のスフマート技法で何回も何回も薄塗りを重ねるという描き方で描かれており、究極の「輪郭線の無い絵」です。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵のカマイユ技法を使ったバラの描き方~バラの固有色を塗っていく~

下絵が乾いたら(完全に乾かしておくことが大切)バラの色を塗っていきます。

油絵のカマイユ技法を使ったバラの描き方~油絵の具の色と透明度について~

バラの花びらの部分に使う色はローズマダー、クリムゾンレーキ、パーマネントホワイト、

バラの葉っぱの部分に使う色はパーマネントイエローライト、コバルトブルーヒューです。

葉っぱの色はコバルトブルーヒューにパーマネントイエローライトを混ぜて作ります。

これの明るめ、暗めを作っておきます。

バラの花の部分はローズマダーにパーマネントホワイトを混ぜて何段階かの明るさの色を作っておきます。

クリムゾンレーキにもパーマネントホワイトを混ぜて何段階かの色を作ってバラの花びらの少し暗いところに使います。

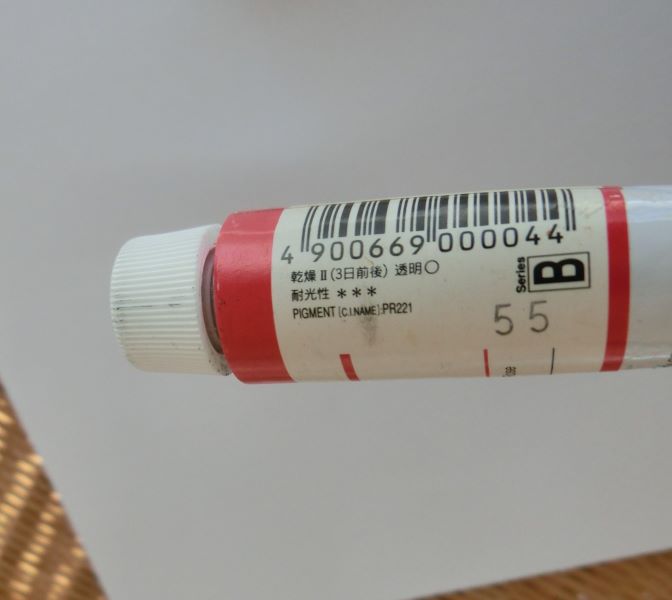

因みに油絵の具のローズマダー、クリムゾンレーキともに「透明色」です。

油絵具のチューブの側面や裏を見るとその絵の具の透明度や乾燥の速さなどが書いてあります。

油絵具というのは色によって乾燥の速さや透明度が違います。

パーマネントイエローライトとコバルトブルーヒューは「半透明」です。

パーマネントホワイトも「半透明」です。

私がよく使うチタニウムホワイトは「不透明」でカバー力の強いものです。

油絵の具のホワイトで一番透明度が高いのはジンクホワイトですがこれは仕上げ専用です。

カマイユ技法を使ったバラの描き方 ~葉やバラの花びらの色を薄く塗っていく

バラの葉も部分にパーマネントイエローライトとコバルトブルーヒューで作っておいた

グリーンを塗り重ねていきます。

この時の油絵の具の濃度で下地のアンバーをどの程度見せるかを調整することが出来ます。

今回は下地のアンバーが分かりやすいように結構薄めに溶いています。

もっとバラの葉の色を濃いめに塗っても下のアンバーが若干透けて見えるのでわりと深みのある緑になります。

油絵のオイルは今回サンシックンドリンシードオイルにテレピンを混ぜたものを使っていますが普通にペインティングオイルで良いと思います。乾性油を使っていきます。

バラの色は主にローズマダーを使います。

これを白いキャンバスにいきなり塗ると結構派手というか華やか過ぎるというか、ちょっと軽い感じになるのでこのアンバーの下地があると程よく落ち着いたバラの感じになると思います。

下地の色が透けて見えるということでは油絵のもう一つの描き方グレージング技法に通じるものもありますね。

バラの暗い陰の部分はクリムゾンレーキを使います。

油絵の具の赤も色々ありますがこれは少し紫がかった赤です。

これに下地のアンバーが透けて良い感じのバラの陰色になります。

バラの花びらの面に沿って筆を動かすような描き方をしていきます。

バラの明るい部分はローズマダーにホワイトを多めに混ぜたものを少し厚めに塗ります。

油絵のカマイユ技法でバラを描くときの注意点~バラの特徴を掴む~

油絵に限らず、バラに限らずですが、何か花を描くときはなるべくそれらしい特徴の際立っているものを選びましょう。

バラの花は真ん中がきゅーっと締まっていて周りは華やかに広がっている、というのが最大の特徴というか、「バラの花らしさ」です。

それが最近はバラの品種改良が進んでいるのか全体的に同じように広がっているのも多く、それだと自分はバラを描いているつもりでも見る人にはボタンに見えてしまう、ということになったりします。

また花びらも葉っぱも先が尖ったイメージがあります。

茎にも棘があります。

上級者の方は技術力でそうこだわることのない描き方をすることも出来ますが、初心者の方がバラを描く場合は「美しいものには棘がある」という皆が共通に持っているようなバラのイメージを誇張するような描き方をしたほうが失敗なく描くことができると思います。

バラに限らず人でも動物でも「その人らしさ」「その動物らしさ」を強調するような描き方をするほうが見る人の頭の中のイメージとマッチしてそうだと認識してもらいやすくなります。

今回このバラはとても「バラらしい」と思って選びました。

バラの花びらの光っているところや膨らんでいるところは油絵の具を盛り上げるくらい厚く塗っても良いです。

バラの花びらの質感を思いながら描いていきましょう。

繊維は改めてローズマダーやクリムゾンレーキで描き加えても良いです。

更にバラの葉っぱを塗っていきます。

今回カマイユ技法というのが分かりやすいように下のアンバーが見えるような描き方をしてみましたのでちょっと「枯れた」感じになってますがもう少しグリーンの濃度を濃い目にすればそれほど枯れた感じにはなりません。が深い感じにはなります。

バラの葉の葉脈に沿ったような描き方をしていきます。

一通り塗ったら更にバラの花びらの細部を描きこんで仕上げとします。

クラシックな感じになるバラの絵の描き方ですね。

まとめ

・カマイユ技法とは古くからある油絵の技法で単色の濃淡で描くやり方のこと。

・グリザイユ技法はカマイユ技法のなかに含まれる。

・グリザイユ技法はグレーの濃淡、カマイユ技法は色々な色の濃淡での描き方をするがアンバー系で描かれることが多い。グリーンの濃淡で描かれることもある。

・西洋古典絵画では油絵を単色で仕上げることも多かったが近年では油絵の下絵として描いておくやり方が多い。

・カマイユ技法の長所は下描きの時点で形と明暗をはっきりさせることが出来るので固有色(バラの花びらの色)を付ける際に迷うことが少なくなり後の制作が進めやすくなるということ。

・短所は絵が暗くなりがち、ということ。

*バラの絵が暗くなるのは少し残念ですが落ち着いたクラシックな雰囲気の油絵になります。

*ただこれは上から塗る油絵の具の濃さで調節することは可能です。

*どうしても暗さが気になる部分があったら上から不透明の明るめの色(チタニウムホワイトなど) を塗って一度乾かし、その上からバラの花の固有色を重ねれば明るくすることが出来ます。

・カマイユ技法を使うと絵が暗くなりがちではあるが「深み」はでる。

・ここでのカマイユ技法を使ったバラの描き方はまずアンバーの濃淡でデッサンするように下描きを描いておき、それが乾いたら上からバラの固有色を薄めに重ねる、というやり方。

でした。

以上参考になれば幸いです。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

*1か月無料体験レッスンは「油絵基礎マスターコースプラス」です。

*「お好きな画材コース」の体験レッスンは1回60分となります。

コメント