油絵のオイルには色々な種類があって何が何だかさっぱり分かりませんよね。

オイルのことは難しくてよく分からないと思っている人が多いのではないでしょうか。

実は油絵のオイル、画溶液は大きく3種類だと覚えておけば良いのです。

この3種類が天然のものだったり人工的なものだったりするわけです。

このブログでそのことを超簡単に解説していきます。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵のオイル(画溶液)主な3種類

そもそも油絵のオイルは何で作られているのでしょうか?

簡単に分類すると

1揮発性油

2乾性油

3樹脂

画用液はこの3種類のオイル(溶剤)で

構成されています。

この3種類のなかに天然のものや人工のものなど

色々な種類があるわけです。

そしてこの3種類の微妙な組み合わせの違いで

各メーカー独特の「調合溶き油」が作られています。

調合溶き油については4番目に解説しています。

筆を洗うブラシクリーナーは画溶液ではないので

最後に解説します。

では順番にみていきましょう。

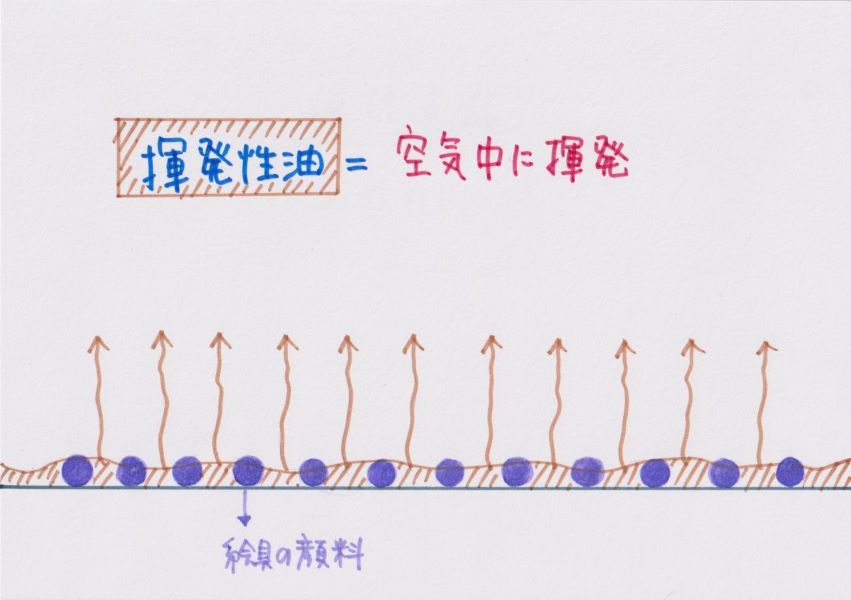

揮発性油は油絵のオイルを構成する要素のひとつ

揮発性油とはどんなオイル?

揮発性油というのは油絵具を薄める役目を果たします。

水彩やアクリルでいえば水のようなものです。

さらさらしていて透明で絵の具だけでなく

樹脂を薄める役目も果たします。

これで油絵具を溶いてキャンバスに塗ると

このオイルの成分だけが揮発して画面が乾いていきます。

乾きは非常に速いです。

なので下塗りに向いていますが

乾いたあとに画面に触ってみると絵の具の

顔料の粉が指についたりします。

顔料の画面に対する定着性は凄く悪いです。

油絵のオイルとして重要な役割を果たす揮発性油の種類

ではこの揮発性油にはどんな種類のものが

あるかといいますと・・

まずテレピンです。

これは松脂(まつやに)を蒸留精製して

作られたもので天然素材です。

乾きはとても速く使いやすいです。

あらゆるものの溶剤として使われています。

下塗りなどで量は多めに使うことが多いので

大き目のを買っておいても良いと思います。

私はいつも大きめのピペットで吸い出しています。

次はペトロールです。

これは石油を精製して作られたもので

石油の価格に左右されるという特徴が

あります。

(ブラシクリーナーもですが)

乾きはテレピンよりもやや遅くなります。

独特の石油臭のようなものがあるので

最近は匂いの無いオドレスペトロール

も売っています。

油絵の匂いというと大抵これらの

揮発性油の匂いのことを指しているようですが

その他のオイルも色々な種類の無臭のものが

発売されています。

それからスパイクラベンダーオイルという

揮発性油もあります。

ホルベインサイトによると・・

地中海沿岸に生息する特定のラベンダーの

花と茎から蒸留して得られた揮発性油で

テレピンに比べて揮発は遅いが溶解力は強い。

また海面活性剤の効果により

上塗りワニスなどの弾きを防止し

絵具の付きをよくする。

防腐効果もある、、

とのことでラベンダーの良い香りも

するようですがお値段も素晴らしく

良いです。

私は買ったことはありませんが

一度試してみるのも良いかもですね。

ということで下塗りや下描き段階では乾燥の速い

これらの揮発性油を使うと覚えておきましょう。

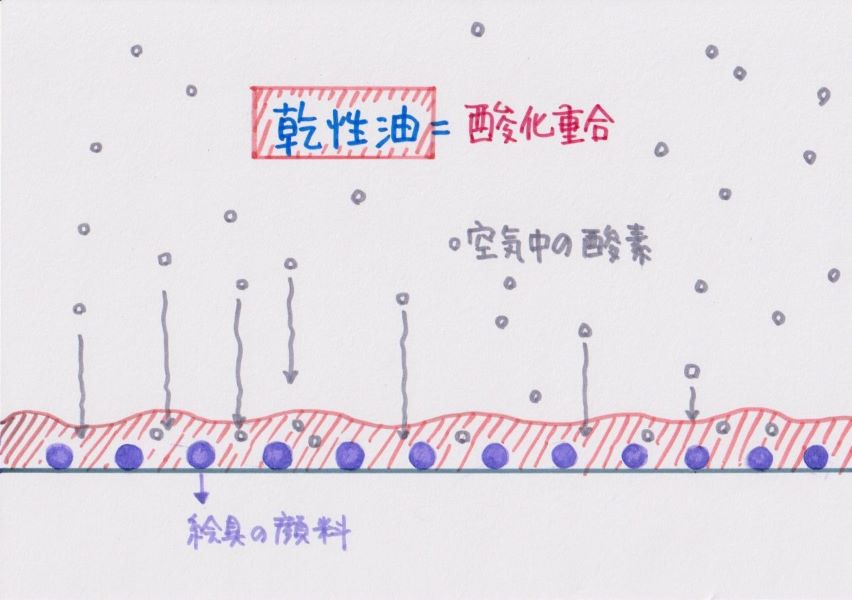

乾性油は油絵のオイル3種類の中でも一番大事な溶剤

油絵のオイルで一番大事な乾性油とは?その種類と乾燥の速さ(遅さ)

そもそも油絵具というのは絵の具の顔料の粉を

乾性油でアクリルや水彩絵の具よりは

少し固めに練り上げてあります。

そもそも乾性油とはどんな種類のオイル

なのでしょうか?

それは放っておくと乾燥してゼリー状に

固まってくる種類の油ということです。

私たちが日常に使うサラダ油やオリーブオイルなどは

放っておいても液体のままで固まったりしませんよね。

こういうのを不乾性油といいます。

油絵具はこの乾性油がゼリー状に

固まる性質を利用して作られています。

油絵具をこの乾性油で溶いてキャンバスに塗ると

このオイルが空気中の酸素とじわじわと結合して

固まっていきます。

これを酸化重合といいます。

画材の世界は100パーセント化学の分野です。

夏場の気温が高いときはこの酸化重合の

速度が速くなって乾きやすいのですが

冬場気温が低くなるとこの反応の

速度が遅くなって乾きにくくなります。

だけどこのゼリー状に固まる過程で

絵具は画面にしっかりと定着していきます。

つまり油絵ではこの乾性油が糊の役目を

果たすわけですね。

日本画では膠がこの役目を果たします。

また乾性油は画面に独特の艶を与えます。

定着して画面を強固にしながら

艶がでてくるというわけです。

そういう種類の油です。

なので下描き段階では揮発性油を使い

制作がすすんでくるに従って

この乾性油の割合を多くしていくのが

原則です。

逆にすると亀裂の原因になることもあります。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵のオイルで一番基本的な乾性油の種類とその特徴

では乾性油にはどんな種類のものがあるのでしょうか?

主なものは

リンシードオイル、ポピーオイル、サフラワーオイルです。

まずリンシードオイルですがこれは

あらゆる場面でベーシックに使われています。

リンシードオイルは日本語でいうと亜麻仁油です。

亜麻の種子から搾油して精製されています。

わりと乾きが速く塗膜を強固なものに

するのでキャンバスの下地つくりに使われています。

欠点は時間が経つと黄変してくることです。

油絵用のキャンバスが真っ白でなくすこーし

色がついているのはこのリンシードのせいだと

言われています。

なので明るい画面を目指す場合は次の

ポピーオイルを使うのが良いです。

ポピーオイルというのはケシの種子から

搾油されたものでリンシードよりは

乾燥が遅いのですが黄変の心配はありません。

乾燥が遅いのでグラデーションがやり易いと感じます。

これぞ油絵という描き心地の良さで

私は結構好きですけどね。

ルネッサンス以前油絵の具が発明される前は

水性の絵の具しかなかったので

グラデーションの表現が難しいという問題がありました。

でも油絵具が発明されるとそのねっとりとした感じと

乾性油の乾きの遅さゆえに油絵ではグラデーション表現が

やり易いということになり、人物表現が格段に豊かに

なってきました。

その頃の画家は油絵というものが描けて

本当に嬉しかったのではないかと思います。

サフラワーオイルはベニバナの種子から搾油、

精製されたもので性質はポピーオイルに似ています。

塗膜の強さはリンシードに劣るが黄変はしにくいという

性質のものです。

食用にされる遅乾性のものとは種類が違い

画用に適したベニバナ油です。

油絵の乾性油を進化させた種類のもの

この乾性油を更に進化させた

「サンシックンド・リンシードオイル」や

「サンシックンド・ポピーオイル」

というものがあります。

これらはリンシードオイルやポピーオイルを

長期間水に浮かべて日光に晒して酸化重合させたもので

ハチミツのようにとろーっとしててかなり濃い感じの

種類のものです。

筆跡を残さないつるーっとしたいかにも油絵らしい

艶のある画面を作りたいときに使います。

艶だしワニスの役目まで果たすという種類のものですが

乾燥は意外と早く、水性メディウムとも

混ざりやすい性質があります。

因みに私はこのサンシックンドリンシードオイル30mlを

テレピン100mlで薄めてみたんですが、ちゃんと艶があって

普通の乾性油の役目を果たす感じです。

これを基本にテレピンの量を調節して

自分オリジナルの調合溶き油を何種類か作っても

良いかもですね。

さらにスタンドリンシードオイルというのもあります。

これはリンシードオイルを高温で加熱重合させたもので

黄変しにくくなるという性質があります。

乾燥は遅めになるようです。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

樹脂は油絵のオイルを調整するメディウムとして超重要な種類のもの

樹脂というのは画面の艶を調整したり、

乾燥を早めたり、仕上がった油絵を保護したりと

結構色々な役目を果たします。

オイルとの混ぜ方によってその役割や種類は

微妙に違ってきます。

樹脂も天然のものと人工のものがあります。

天然のもので昔から使われてきたのがダンマル樹脂、

人工のもので最近油絵のメディウムとしてよく

使われるものがアルキド樹脂です。

油絵の世界で昔から使われてきた天然の樹脂(ワニス)

日本で昔から使われてきた天然の樹脂には

「うるし」があります。

「漆塗り」はうるしを何回も塗り重ねることによって

独特の艶がでて他には替わるものがないと思わせますよね。

油絵の分野で昔から使われてきた天然の樹脂には

ダンマル樹脂があります。

これはダマールという天然の材料をマレー半島の

ボルネオやスマトラから輸入してきて作られています。

ダンマルガムという塊をテレピンで溶いて作られます。

油絵のオイルのひとつダンマル樹脂の用途は3種類に分けられる

ダンマル樹脂の用途は主に次の3種類に分けられます。

1描画用ワニス:ダンマルワニス・パンドル

2画面保護用ワニス:タブロー・タブロースペシャル

マットタブロー・ブランマットリキード

3画面修正用ワニス:ルツーセ

ではひとつひとつ見ていきます。

描画用ワニスは2種類ある

描画用ワニスはダンマルワニスと

パンドルがあります。

ダンマルワニスはシンプルに

ダンマル樹脂をテレピンで溶いただけのものですが

仕上げのときにもっと艶を出したい、乾燥を早めたい

と思う時に使います。

パンドルはダンマルワニスにポピーオイルが

加えてあるもので描画用オイルとして売られています。

ポピーオイルが加えてあってもオイルとしてはとても

乾燥が速い種類に属するので速乾性を生かした

スケッチなどに向いています。

樹脂は本当に乾きが速いです。

なのでグラデーション作りなどには

向いてないと感じます。

画面保護用ワニス

ダンマル樹脂は昔から伝統的に油絵の画面保護用

ニス=タブローとして使われてきました。

本格的なニスでガラスのような強い光沢がでます。

空気を完全にシャットアウトするので

作品完成後半年から1年経ってから塗るようにします。

油絵というのは乾いたように見えても実は

中のほうは完全に乾いてないことが多いのです。

完全に乾いてない状態でこれを塗ると

絵がぐしゃぐしゃで悲惨な状態になるので

気をつけましょう。

そんなこと言われても展覧会に間に合わないよ

というような時に使うのがこの

タブロースペシャルです。

指で触った感じで乾いていれば塗ることができます。

指で触った感じで乾いていることを

「指触乾燥」といいます。

このタブロースペシャルは空気を通すので

とりあえずこれを塗っておいて

半年から1年後に本格的タブローを

塗りなおします。

塗るタイプと吹き付けタイプの2種類があります。

逆に艶を消してマットにしたい時もあります。

そんな時はホルベインの

マットタブロー、ブランマットリキード

を使います。(他のメーカーにもあると思いますが)

画面修正用ワニス

画面修正用ワニスとしてルツーセというのがあります。

油絵を描いていると部分的に光沢のあるところと

マットなところがあったりするのですが

(油絵具は色によって光沢が違います)

乾いた段階(指触乾燥)でマットな部分にこの

ルツーセを塗って光沢の調整をします。

油絵のオイル成分で重要な役割を果たす人工樹脂

次は人工の樹脂です。

油絵の分野で最近よく使われているのが

アルキド樹脂です。

これはアクリル樹脂と違って油と非常に

相性が良いようです。

特徴としては塗膜が硬く光沢に優れている

ということです。

これを油絵具に混ぜると素晴らしく

乾燥が速くなり、強固なものになりますので

速乾メディウムやストロングメディウムとして

売られています。

またクイックドライングホワイトというのは

ホワイトにこのアルキド樹脂を混ぜてあるので

厚塗りをしてもすぐに中まで乾きます。

ですが樹脂が混ざっている分隠ぺい力は

弱くなります。

油絵のオイル応用編 調合溶き油

これまで3種類の基本のオイルとそのバリエーションの

解説をしてきましたが最後に調合溶き油の解説をします。

調合溶き油というのは色々な種類の乾性油、

揮発性油、樹脂を組み合わせて特徴のある

画溶液に仕上げてあるものです。

一番ポピュラーなのは油絵の初心者セットに

入っているペインティングオイルです。

これは乾性油、揮発性油、乾燥促進剤などを

程よく配合して合ってコーヒーでいえば

ブレンドのようなものでそう難しく考えなくても

最初から最後までこれで描いていればほぼ

間違いはないという種類のものです。

でもせっかくだから最初の下描きは揮発性油で、

みたいなことはやってみたいですね。

次第に慣れてきたら制作が進むにつれて

乾性油の割合を増やしていく、、

とかですね。

調合溶き油に関しては各メーカーで

実に色々な種類のものを工夫して作ってありますので

一口に説明することは難しいのですが

ここではクサカベの調合溶き油について

解説してみます。

ペインティングオイルスペシャルは最強の調合溶き油

おすすめオイルです。

クサカベはペインティングオイルスペシャル

ホルベインはスペシャルペインティングオイル

として売られています。

スタンドリンシードオイルを使ってあるので

通常のリンシードベースのものに比べて

黄変の心配がないというものです。

また樹脂を混ぜてあるので

乾きが速い、光沢もあるというものです。

描き心地はとても良いです。

速乾性を追求するならペインティングオイルクイックドライ

制作を急ぐ時に重宝する調合溶き油です。

アルキド樹脂を主成分として乾性油を

配合してあります。

乾燥は素晴らしく速く、描きごごちも

悪くないです。

速乾性なのでグラデーション作りにはあまり

向いてません。

本格的な調合溶き油 ダンマルペインティングオイル

画面に艶をだすのに適した溶き油で

絵具に混ぜて光沢の調子を整える

役目を果たします。

古典的な作り方を再現してあるもので

ダンマル樹脂、スタンドオイル、テレピンが

配合してあり、透明性が生きた光沢のある

画面を作ることが出来ます。

絵具を薄く何回も重ねて塗っていく

スフマート技法など古典的な技法に

挑戦したい時に良いかもしれませんね。

ブラシクリーナーは油絵の道具として意識する

最後にブラシクリーナーです。

これは筆を洗うためのオイルです。

石油から作られています。

間違ってこれで絵を描かないようにというものです。

灯油で代用することもできますが

画材屋さんで売っているブラシクリーナーは

筆を痛めないように高純度の溶剤を

使用して作られています。

でもこれで洗ったあとでも最後に

石鹸で油絵の具のぬるぬるがなくなるまで

きれいに洗っておくことをおすすめします。

まとめ

今回は油絵(油彩画)のオイルの種類について解説してきましたが

ざっとまとめると・・

1.油絵(油彩画)のオイル、溶剤には次の3種類がある

・揮発性油 ・乾性油 ・樹脂

主な揮発性油はテレピン・ペトロール

主な乾性油はリンシードオイル、ポピーオイル

油絵でオイルといえば主にこの乾性油のことを指す

2.揮発性油で描いた画面は油そのものが

揮発していくことによって乾いていくが、

乾性油で描いた画面は油が空気中の酸素と

結合することによって画面が乾いていく。

これを酸化重合という。

3.揮発性油は下塗りに向いている種類の

オイルで描いた画面は乾きは速いが

艶が全くない。

乾性油は中描きから仕上げに向いている種類

のオイルでこれで描くとオイルが糊の役目を

果たして顔料が画面にしっかりついて

強固になり艶がでてくる。

4. 乾性油には日光に晒した

サンシックンドリンシードオイル、

サンシックンドポピーオイル

がある。

これらは筆跡を残さない艶のある画面作りに役立つ。

5.更に加熱重合させたスタンドリンシードオイル

というのもある。

これで黄変の心配のない強固な画面を

作ることができる。

6.樹脂は描画用として使われる場合と

仕上げ用ニスとして使われる場合がある。

7.描画用として使われる場合は光沢の調整と

乾燥時間を早める役目を果たす。

8.揮発性油、乾性油、樹脂の混合割合によって

色々な種類の「調合溶き油」が作られている。

9.主な調合溶き油には

ペインティングオイル、

ペインティングオイルスペシャル、

ペインティングオイルクイックドライ、

ダンマルペインティングオイルなどがある。

10.ブラシクリーナーは石油から作られている

筆洗用のものなのでここではオイルの種類に

入れていない。

以上参考になりましたでしょうか。

関連動画も是非ご覧ください。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

*1か月無料体験レッスンは「油絵基礎マスターコースプラス」です。

*「お好きな画材コース」の体験レッスンは1回60分となります。

コメント