油絵の魅力のひとつに「グレージング技法」というのがあります。

この記事では油絵のグレージング技法の意味と実際のやり方について解説しています。

油絵の数々ある技法のうちでグレージング(グラッシともいう)もかなり魅力的な技法のひとつではないでしょうか。

アクリル絵の具でもメディウムを使って出来ますがある画材屋さんによるとやはり油絵具の透明感がきれいだということです。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

- グレージングは油絵の伝統的な技法

- グレージング技法を使った油絵の描きかた、貝でやってみる

- グレージング(グラッシ)を油絵でする前に貝を下描き

- 油絵 グレージングの準備:不透明絵の具で厚めに下塗り

- グレージングするための絵の具を薄く溶く

- グレージング用に薄く溶いた半透明や透明の油絵具を平筆を使って薄く塗っていく

- グレージングしていく過程で油絵具の色を微妙に変えていく

- 更に薄く描きこみ貝らしさと油絵らしい透明感を出していく

- グレージングしない不透明な部分も同時進行で描いていく準備をする

- 油絵では周りの下描きの線を消しながらバックを塗っていくことができる

- グレージングの部分を塗りながらバックの雰囲気を描いていく

- グレージングを重ねながら不透明な部分も同時進行で描き進めていきます

- バックの雰囲気も描いたら油絵のグレージングおおよそ終了

- 油絵のグレージング(グラッシ)技法、描き方まとめ

グレージングは油絵の伝統的な技法

グレージング技法というのは油絵のテクニックのひとつで色彩とトーンを調節し、絵画に深みと透明感を与える効果のある技法です。

油絵が発明される以前の中世からテンペラ画や水彩画の技法として使われてきたようですがルネッサンス期に入ると油絵に応用されるようになりました。

その後現在に至るまで数多くの画家が使ってきた技法でグラッシといわれることもあり陶器の「釉薬」の意味があります。

上の私の作品ではモザイク部分も何度か色を重ねていますがそれ以外の具象的な部分はグレージングを重ねています。

私もこの油絵の技法は透明感を出す効果がありそれが好きで昔からよく使っていました。

グレージング技法を使った油絵の描きかた、貝でやってみる

ここではざっとですが一番分かりやすいホワイトの下地を作ってそれに半透明の色を薄く溶いて重ねていく過程をタイラギ系の貝をモチーフにしてやってみます。

実際の貝はもっと黒っぽいのですがところどころに半透明のアンバー系や紫系の色が入っておりグレージング技法を説明するのに分かりやすいかと思います。

貝の色というのは時に花より美しいと思うことがあります。

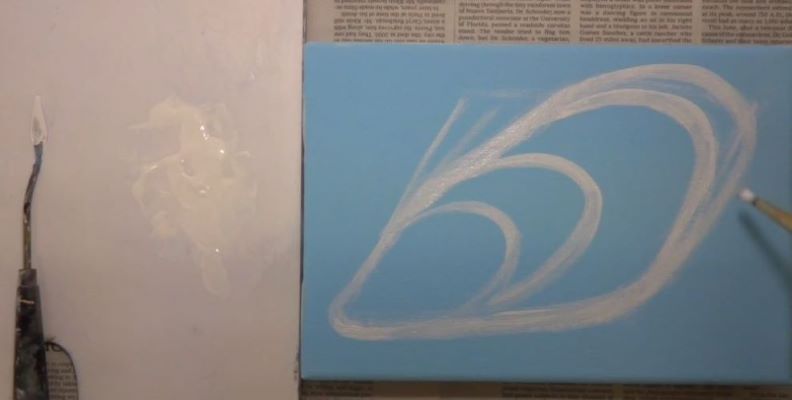

グレージング(グラッシ)を油絵でする前に貝を下描き

油絵の良いところはあとからいくらでも修正がきくことです。

(いきなり濃いブルーを厚く塗ってしまって上から半透明の黄色などを被せると下の色が透けて見えてしまうということになりますのでその点は注意ですが、逆にそれでグリーン系の色を作り出すという技法もあります)

ここではファンデーションホワイトをテレピンで薄く溶いて下描きをしてみます。

こんな風にすることを「おつゆ描き」と言います。

油絵の下描きの方法は色々ありこれと決まったことはありませんがこのやり方もありです。

木炭や鉛筆で下描きをした場合はフィクサチーフで止めたりしますがこの技法はその必要もなく絵の一部として機能していきます。

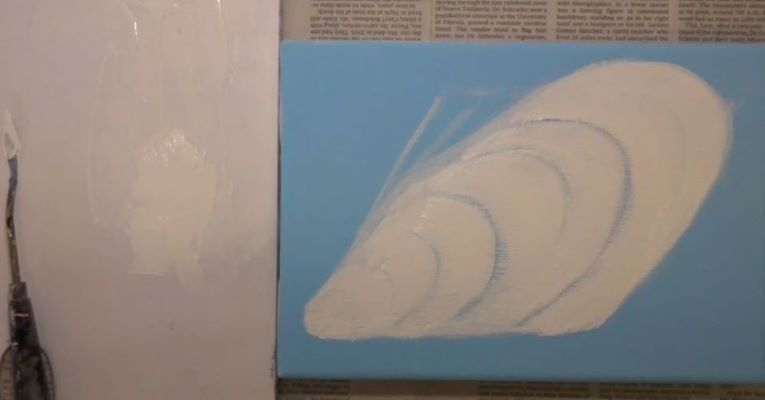

油絵 グレージングの準備:不透明絵の具で厚めに下塗り

ここでは引き続きファンデーションホワイトを使っています。

乾きの速いホワイトですので少し厚めに塗っておいて完全に乾かします。

乾燥時間は絵の具の厚さによります。

かなり厚塗りしてしまった場合は冬場だと2~3か月くらいおいたほうが失敗しません。

暖房のある部屋に置いておくと乾燥は速くなります。

冬場に時間の無いときはクイックドライングホワイトを使ったり、

クイックドライングメディウムをホワイトに混ぜ込むという技法もあります。

夏場はもう少し短い期間で済みます。

なのでグレージング技法を使って描きたい場合は

夏場に下地の明るい部分を描いておいたほうが良いと思います。

ファンデーションホワイト以外のホワイト(チタニウムホワイトなど)を使った場合は

半年くらいおいたほうが後から亀裂の心配がありません。

気の長い話しですね。乾燥を早めるメディウム類もあると書きましたが

私は油絵具でなくなるような気がしてあまり使いません。

ジンクホワイトは仕上げ用ですのでグレージングの下塗りに使ってはいけません。

油絵は乾燥が遅いので複数枚並行して描いていくことが多いです。

個展などをするときは乾き具合をみながら20枚くらい並行して描いていきます。

何事も経験ですので経験することによって分かってくることが多いです。

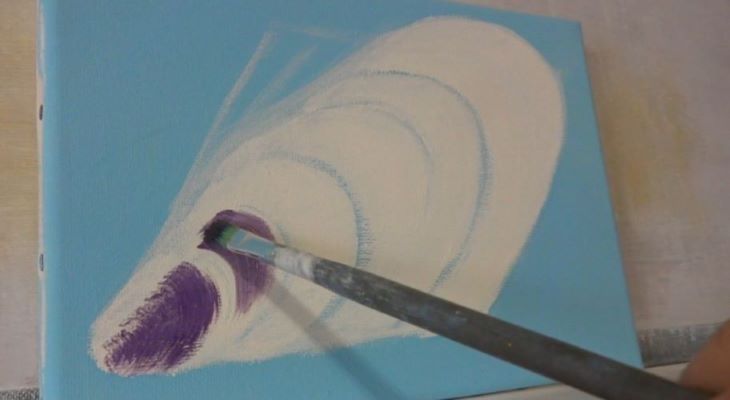

グレージングするための絵の具を薄く溶く

オイルはペインティングオイルでも良いと思いますがここでは

グレージングワニスというオイルを使っています。

ペインティングオイルを使う場合はパンドルなどの樹脂液を少量混ぜると良いですが

初心者の方はペインティングオイルだけで油絵具を薄く重ねていく技法を

経験されるのもシンプルで良いかと思います。

グレージング用に薄く溶いた半透明や透明の油絵具を平筆を使って薄く塗っていく

下地が乾いたら上の色を塗るというのが油絵の大事な技法です。

*ウエットオンウエットという技法もありますが上級コースです。

そしてグレージングの技法として大事なことは下の不透明な絵の具

(ここではファンデーションホワイト)が透けて見えるような感じで

薄く塗っていくということです。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

グレージングしていく過程で油絵具の色を微妙に変えていく

タイラギ系の貝の紫系の色を思いながら描いてみます。

紫はアンバー系とも相性が良いと感じています。

実際の貝の色はもっと暗いのですが

ここでは透明感を出す効果を重視したいと思います。

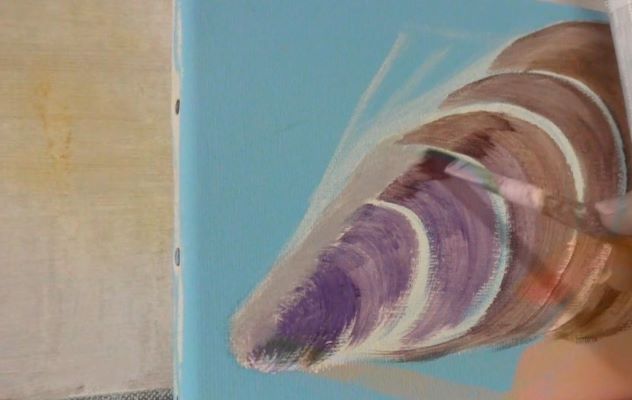

更に薄く描きこみ貝らしさと油絵らしい透明感を出していく

グレージングワニスは乾きが速いのでこんな感じでムラが出来たりしますが

それがまた貝らしい効果に繋がっていくような気がします。

濃すぎると感じるときはテレピンで薄めます。

グレージングしない不透明な部分も同時進行で描いていく準備をする

グレージングは油絵の陰影部分に使うことが多いので透明感を出したいところと

不透明な明るい部分と両方同時進行で描いていきます。

ここは貝の白っぽい色の部分を不透明な絵の具で表現するための第一段階です。

油絵では周りの下描きの線を消しながらバックを塗っていくことができる

油絵の面白いところは「消しながら描いていける」というところです。

下描きを消しながらモチーフのかたちを整えていきます。

鉛筆デッサンの技法に似ていますね。

グレージングの部分を塗りながらバックの雰囲気を描いていく

貝を描きながら同時にバックも描いていきます。

グレージングを重ねながら不透明な部分も同時進行で描き進めていきます

不透明な白っぽい色の部分も描いていきますがこれがグレーズの部分にかかることもあります。

バックの雰囲気も描いたら油絵のグレージングおおよそ終了

ざっとですがバックの雰囲気と影の部分も描いてみました。

貝の一部に周りのブルーを入れて統一感をだしてみました。

陰の部分はグレーズしながら重ねていくという技法です。

このあとまたグレージングを重ねながら詳しく描いていけば更に緻密な表現になっていきます。

この私の作品ではモザイク部分は2度塗りしていますがそれ以外の具象的なところでも

油絵具を薄く重ねながら詳しく描いていくということを何回もやっています。

油絵のグレージング(グラッシ)技法、描き方まとめ

- グレージング技法はヨーロッパで油絵が発明されたルネッサンス期から使われてきた伝統的な技法

- 透明色・半透明色を重ねることによって作品に深みと味わいが増していくという効果がある

- 不透明な下地が十分乾いてから透明・半透明の絵の具を薄く溶いたものを重ねていく

- オイルは主にグレージングワニスを使うが初心者の方はペインティングオイルでも良い

最後まで読んでいただきありがとうございました。

是非ご自分でもやってみてください。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

*1か月無料体験レッスンは「油絵基礎マスターコースプラス」です。

*「お好きな画材コース」の体験レッスンは1回60分となります。

コメント