絵具や塗料、インクというものはそもそも染料や顔料というものから作られています。

家庭で使うカラープリンターのインクも染料インクと黒の顔料インクがありますね。

「カラー印刷設定」にするとブラックも染料インクのほうが使われます。

では「顔料」とは一体何なのでしょうか?

今回は油絵の具、アクリル絵の具、水彩絵の具などの原料となる赤系の顔料についてその種類や特徴をまとめてみたいと思います。

LINEで親身な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

赤系の顔料 その歴史

そもそも赤色顔料とは?

赤という前にそもそも「顔料」とは何なんでしょうか?

顔料というのは着色に用いる粉末で基本水や油に溶けないものをいいます。

(これに対して溶けるものを「染料」といいます。)

赤系の顔料は塗料のもとになるほか、インク、合成樹脂、織物、化粧品、食品などの着色に使われています。

赤系の絵の具は粉末状の赤系顔料にバインダー、展色剤と呼ばれる溶剤を混ぜて作られます。

水彩絵の具やアクリル絵の具の場合は展色剤であるアラビアゴムやアクリル樹脂に加えられている水分が蒸発することによって乾燥し、油絵具は展色剤である乾性油が空気中の酸素と結合することによって乾燥していくという特徴があります。

なので赤系顔料はその中に浮遊したまま固まっているという状態になります。

天然の赤系顔料の種類と特徴、歴史

日本古来の赤色顔料・染料の種類と特徴

赤系顔料や染料の色は古来 丹、朱、緋、紅 という風な色名がつけられていました。

丹(タン)という赤の顔料

丹が色を指す場合は赤土の色の意味と言われています。

その主な発色成分は三酸化二鉄(Pb3O4)で天然の無機顔料です。

鶴の一種タンチョウの和名は頭頂部が赤いことに由来します。

朱(シュ)という赤の顔料

朱は硫化水銀(HgS)による赤色顔料辰砂の意味があります。

オレンジがかった赤で現在はバーミリオンが最も近い種類の色とされています。

緋(ヒ)という赤の染料

緋は濃く明るい赤色で染料として染色に用いられてきました。

英訳としてはスカーレットということになります。

紅(コウ)という赤の染料

紅はわずかに紫がかった赤の種類を指します。

赤紫といったところですかね?

英訳では時にパープルとされることもあるようです。

所謂「紫」はバイオレットですみれ色ですね。

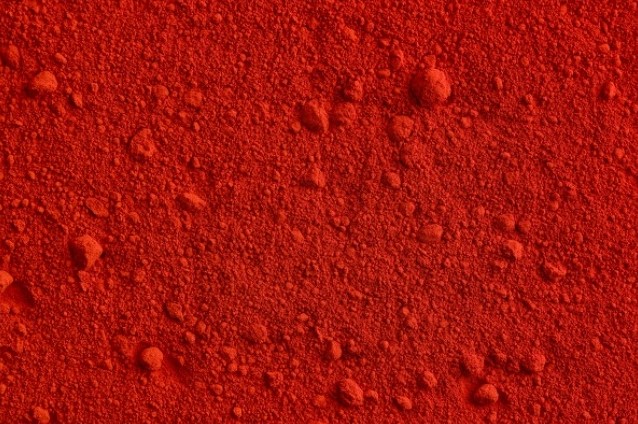

弁柄(ベンガラ)という赤の顔料

弁柄は江戸時代にインドのベンガル地方産の酸化鉄(酸化第二鉄Fe2O3)を輸入したため「ベンガラ」と名付けられました。

赤茶といった錆びた色合いで上見出しの画像そのものです。

古来からの赤の顔料の使われ方

魏志倭人伝には「倭人は身体に朱丹を塗っていた」とあるようです。

また縄文時代には既に土器や土偶に朱を塗っていた事もわかっています。

日本に限らず海外でも赤の顔料は重要なものとして顔や身体に塗ったりして儀式的に使われていたようですね。

火の色、太陽の色的なイメージだったのかもしれません。

近年まで顔料の生産と市場はヨーロッパが中心でしたが最近はアジア(中国とインド)に移りつつあるようです。

赤の顔料その種類と分類

そもそも顔料と言われているものの種類には大雑把に無機顔料、有機顔料、体質顔料、レーキ顔料その他があります。

古来から使われてきた顔料は鉄鉱石や土などから作られた天然無機顔料でしたが近年は人工の合成無機顔料の種類も多くなってきました。

赤の無機顔料

天然の赤の無機顔料(天然鉱物顔料)

古来から使われてきた赤の無機顔料には先ほど書いた朱、ベンガラ、鉛丹などがあります。

朱(バーミリオン)をフレスコ画のなかで好んで使った画家にはティツィアーノがいます。

人工(合成)の赤の無機顔料

天然無機顔料に対して最初に工業的に作られた無機顔料は18世紀初めにドイツで合成されたプルシャンブルー(紺青)です。

赤の合成無機顔料は合成酸化鉄赤がありますが20世紀になって商品化されたカドミウムレッド(CdS,CdSe)も合成無機顔料の種類に分類されます。

カドミウムレッドはセレンという物質と化合した硫化カドミウム(硫セレン化カドミウム)でバーミリオンに替わる絵の具の種類として普及しました。

バーミリオン(硫化水銀)のように黒変することがないのが特徴です。

無機顔料は有機顔料に比べると着色力、鮮明さ、透明性に欠け、一般に不透明であると言われていますがカドミウムレッドは温かみのある鮮やかな色味が特徴です。

毒性があると言われていますが資料によっては心配ないと書かれているものもあり、どちらにしても使用後に手をちゃんと洗っておけば問題ないと思います。

シルバーホワイトやファンデーションホワイトも鉛白で毒性はありますが好んで使用する人は多いもので私もファンデーションホワイトは常時使っています。

赤の有機顔料

20世紀に入って石油化学が発達すると顔料の分野でも様々な有機化合物顔料が登場しました。

絵具がリーズナブルな価格で大量生産されるようになってきたというわけです。

有機顔料はその化学構造から大きくアゾ顔料と多環顔料(炭素環が多く連なった分子構造)に分類されます。

赤のアゾ顔料

色が鮮明で着色力があり耐溶媒性、耐熱性に優れていると言われています。

耐光性は必ずしも強くはないですが有機赤顔料全体の生産量の大半を占めていると言われています。

油絵具ではアゾレッドとして売られています。

赤の多環顔料

赤の多環顔料にはキナクリドン、アントラキノン、ペリレン、インジゴイドなどがあります。

特にキナクリドン系は有機顔料の中では最高級の緒堅牢性を持つため色々な用途に幅広く使われています。

インクジェットプリンターのマゼンダはこのキナクリドン顔料から作られています。

キナクリドン系赤の顔料は橙から紫系まであるようですが油絵の具の分野ではキナクリドンレッド、キナクリドンローズなどとして売られています。

赤のレーキ顔料

レーキ顔料とはもともと水に溶ける性質の染料に金属イオンを電気的に結合させ、水に溶けない性質にしてから無色の体質顔料に着色したもののことを言います。

この一連の操作はレーキ化、不溶化などと呼ばれます。

こうすることによって油絵の具やアクリル絵の具が作り易くなるわけですね。

赤のアリザリンレーキ顔料

アリザリンは紅色の植物色素のひとつで古代からエジプト、ペルシャなどで染料として用いられてきました。

茜の根に赤の色素アリザリンを含むのでそれが抽出されて使用されてきましたが19世紀に合成方法が発見されてからは人工的に作られることが殆どとなりました。

油絵の具ではアリザリン・クリムゾンとして売られていますがそれが別のメーカーからはローズマダーとして売られていることもあります。

メーカーによって命名の仕方が微妙に違ったりしますよね。

マダーとは茜のことです。

赤のクリムゾンレーキ顔料

赤のクリムゾンレーキ顔料は赤のアリザリンレーキ顔料に比べ少し紫がかっている感じの顔料です。

元々色の元になっていたのはコチニールカイガラムシという南米ペルーでサボテンに寄生する虫で

メスを乾燥させたものを煮だしてコチニール色素を抽出することによってカルミン酸(カーマイン)

が作られていましたが最近では人工的に合成されたりその他の色と組み合わせたりして作られることが殆どです。

コチニールカイガラムシは染料店に売っていたりします。

ローズ系、マダー系のレーキ顔料から作られた油絵の具は透明度が高いのでグレーズ技法やカマイユ技法に適しています。

乾燥はあまり速くないので下描きというよりは上描き用という使い方が良いという特徴があります。

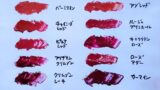

現在売られている赤の顔料の種類色々

19世紀に産業革命が起きて顔料と展色剤を合わせたものがチューブ入りとして売られるようになる前は西洋の画家達は皆顔料を買ってきて自分で乾性油と合わせて油絵具を作っていました。

現在でも顔料はPigment(ピグメント)として各メーカーで売られています。

この中の赤系顔料と展色剤を合わせることで独自の特徴を持つオリジナル赤系絵の具を作り出すことが出来ます。

展色剤も色々売られていますがここではクサカベ、ホルベイン、マツダの赤系顔料(Pigment)を調べてみました。

クサカベの赤系顔料

クサカベ専門家用ピグメントとして売られている赤系顔料は現在のところ・・

カドミウムレッドパープル、カドミウムレッドディープ、カドミウムレッド

カドミウムレッドオレンジ、バーミリオン、フレンチバーミリオン

ピロールレッド、アントラキノンレッド、キナクリドンレッド

ナフトールスカーレット、ナフトールレッド、ピュアレッド

クリムゾンレーキ、オーロラピンクです。

「ピグメントセット20色」というのもあります。

「色相・組成の点で優れた材料を選びました」とパンフレットには書いてあります。

ホルベインの赤系顔料

ホルベインの専門家用顔料として売られている赤系顔料は・・

アリザリンレーキ、カドミウムレッド、カドミウムレッドディープ

カドミウムレッドパープル、バーミリオン、ピロールレッド

キナクリドンレッド、キナクリドンスカーレット、アントラキノンレッド

ピロールルピントランスペアレント、カドミウムオレンジ、イミダゾロンオレンジ

ピロールオレンジ となっています。

トランスペアレントというのは透明という意味で今はホルベインからはトランスペアレントシリーズとしてブラック、バイオレット、ガーネット、グリーン、バーミリオンの5色が発売されています。

私はトランスペアレントローズを持っていますが意外と使う場面は少なかったです。

グレーズ技法で描くにしても普通の赤系油絵の具をオイルで薄めればよかったので、、

マツダの赤系顔料

マツダの赤系顔料の資料には組成も書いてありました!

カドミウムレッドマルーン(硫セレン化カドミウム)

カドミウムレッドパープル(硫セレン化カドミウム)

カドミウムレッド(硫セレン化カドミウム)

カドミウムレッドペール(硫セレン化カドミウム)

カドミウムレッドオレンジ(硫セレン化カドミウム)

バーミリオン(硫化水銀)

ブライトレッドライト(ペリレン系)

ブライトレッドディープ(ペリレン系)

クリムゾンレーキ(アリザリンレーキ)

カーマインレーキ(アリザリンレーキ)

ピンクマダー(アリザリンレーキ)

ローズマダー(アリザリンレーキ)

スーパーオレンジ(ペリレン系)

スーパールビー(キナクリドン)

スーパーマゼンダ(キナクリドン)

スーパーガーネット(キナクリドン)

となっています。

以上参考になれば幸いです。

(出典:Wikipedia赤色顔料、「西洋絵画の画材と技法」、各メーカーホームページ等)

まとめ

・顔料は染料と違って水や油に溶けないと定義付けされている

・古来から使われてきた赤色無機顔料は丹(四三酸化鉛)、ベンガラ(酸化第二鉄)、朱(硫化水銀)近年では合成赤色無機顔料としてカドミウムレッドがある。

・近年は赤の有機顔料、レーキ顔料が多く使われる。

→色が鮮やかで透明度が高い

・各メーカーのピグメントと展色剤で絵の具の自作も可能

ということでした。

以上参考になれば幸いです。

LINEで親身な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

*1か月無料体験レッスンは「油絵基礎マスターコースプラス」です。

*「お好きな画材コース」の体験レッスンは1回60分となります。

コメント