油絵は他の画材に比べてその工程や手順が複雑で難しいような気がしますよね。

確かに木製パネルに白亜地から作る場合は大変な感じがしますが

キャンバスやキャンバスパッドから描き始める場合は

ハードルはぐっと下がります。

ですが作品がたまってきて置き場所に困るなどということになると

キャンバスを張り替えたくなることもあります。

ここでは初心者の方の為にまずキャンバス張りから

油絵の制作工程、下塗りから本描き、仕上げのニスかけまで

その手順と制作の順番を簡単に分かり易く説明します。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵の工程 支持体作り(キャンバス張り)

油絵の最初の工程キャンバス張りの為の道具を揃える

キャンバス張りはされない方も多いかもしれませんが

油絵の大事な工程としてその方法は知っておいても

良いかもしれませんので簡単に説明します。

・キャンバス地は油彩・アクリル兼用の少し

化繊の入ったものが張りやすいと感じます。

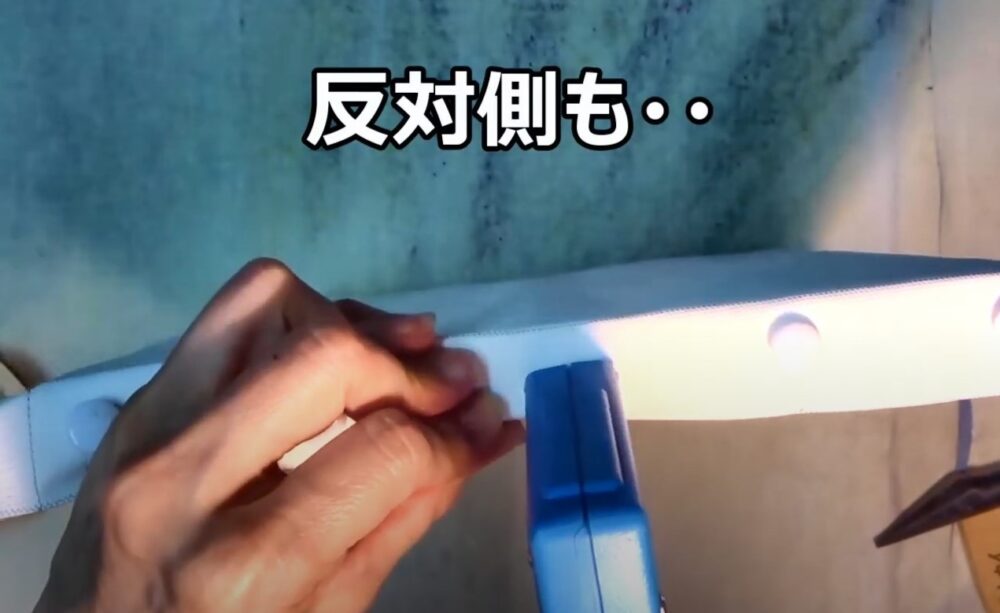

・キャンバスを引っ張るためのキャンバスプライヤー

(ペンチのようなものでも良い)

・ハサミ、定規、鉛筆、金槌

*詳しくは下に載せていますユーチューブをご覧ください

キャンバス地をカットする

・予め木枠のかたちに鉛筆で線を書いておく

・木枠の厚み+1センチくらいのところに線を書いていく

(木枠の厚みが2センチならば3センチくらい)

その線に沿ってカットする

・木枠は丸くなっているほうが表です。

・木枠の形を書いた線にそって

キャンバス地を被せ、平たい押しピンで仮止めする

ガンタッカー(ホビーホチキス)で中心から止めていく

*勿論キャンバスタックスの釘でも良いです。

太鼓のようにパンパンに張ることが油絵の最初の大事な工程です。

油絵の制作工程 下塗り

下塗りは必ずしなければならないというものではありません。

真っ白のキャンバス地にいきなり描き始めても勿論良いのですが

下塗りをすることによって

・白い塗り残しがなくなる:作業が進めやすい

・油絵具は半透明や透明であることが多いので

下地の色が上の絵に影響してくる

という意味があります。

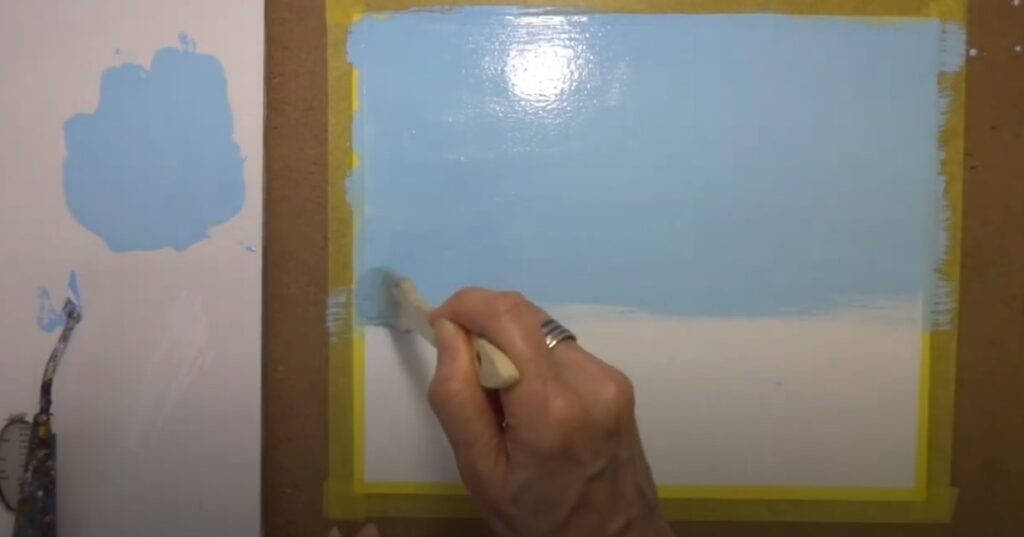

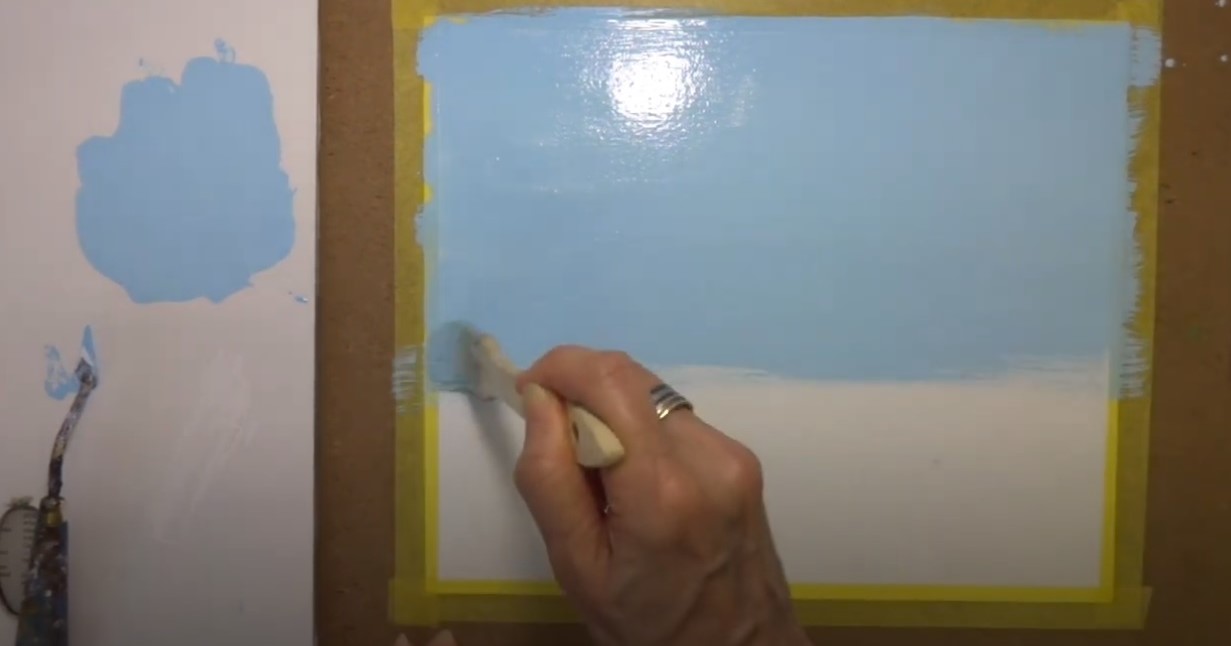

油絵具による下塗り工程

寒色系と暖色系の油絵具による下塗り工程

下塗りの色の選び方は・・

・寒色系の絵を描くときは寒色系(グレーなど)の下塗りをする。

*ファンデーションホワイトにブラックを少し混ぜる。

ブラックは乾きが遅いので冬場は少し注意が必要です。

*モノクロームチントクールを使う。

・暖色系の絵を描くときは暖色系(ベージュなど)の下塗りをする。

*ファンデーションホワイトにバーントアンバーなど

アンバー系の色を少し混ぜる。

*モノクロームチントウォームを使う

ファンデーションホワイトもアンバー系の色も

どちらも乾きが速いので下塗りに向いています。

これらをテレピンやペトロールなどの揮発性油で薄めに

溶いて刷毛で均等に塗ります。

大体1日で乾きます。

ここで乾性油を使って厚塗りをするとなかなか

乾かなかったり、後の亀裂に繋がったりしますので

揮発性油で薄めに溶いて塗るようにします。

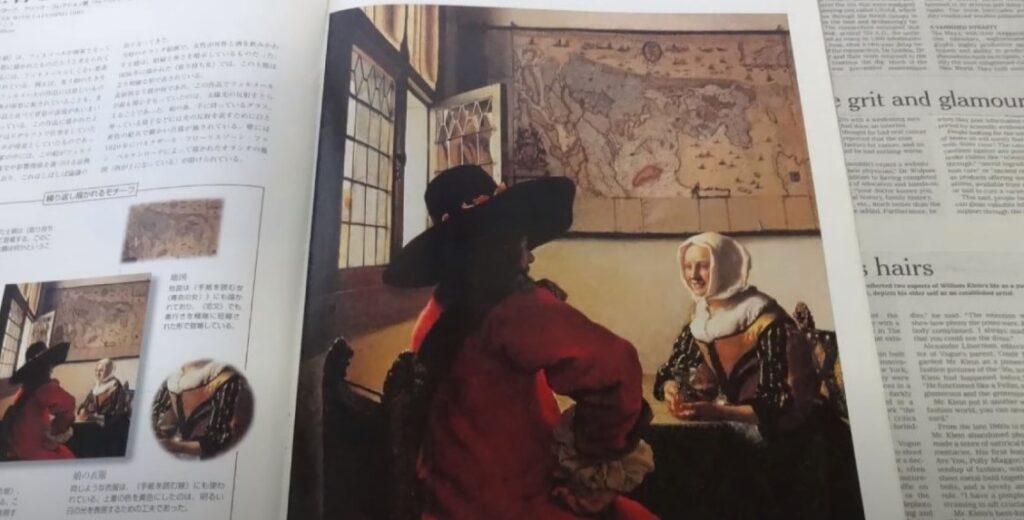

インプリマテゥーラ技法を意識して油絵の下塗りをする方法

これはヨーロッパで古くから使われてきた技法で

通常はアンバー系の絵の具そのものを薄く溶いて

刷毛で塗っておくことが多いです。

これはアンバー系の色は乾きが速いということと

当時比較的安価であったということも

あるようです。

最初に中間色を塗っておいてそのあと

それより明るい色、暗い色を入れていくという

効率の良いやり方ですがアンバー系に限られたことではなく

仕上がりの絵を想定してその中間色を塗っておく

という考え方でも良いです。

こうすることによってその後の油絵の

作業工程がぐっと楽になります。

油絵の下塗り工程をアクリル絵の具やジェッソでやっておく

油絵の下塗り工程~アクリル絵の具での下塗り~

下塗りというのはなるべく速く乾いてほしいものです。

油絵具(油性の絵の具)の上に水性の絵の具

(アクリル絵の具や水彩絵の具)は乗せられないというか

やってはいけないことなのですが逆は出来ます。

油彩・アクリル兼用キャンバス地であれば

アクリル絵の具で下塗りをすることができます。

薄く塗れば1時間ほどで乾きますので

その日のうちに制作にとりかかることが出来ます。

但し厚塗りをしてしまうとアクリルでも

完全に乾燥するのに3日くらいかかります。

完璧に乾いて絵の具の中に水分が完全になくなった

状態になってから制作に取り掛かるようにします。

これも寒色系、暖色系を意識して塗っておきます。

また暖色系の絵(顔など)の下地として

寒色を使うこともあります。

その人の制作意図によって色味は違ってきます。

油絵の下塗り工程~ジェッソでの下塗り~

また下塗りにはジェッソを使うことも多いです。

ジェッソは最もよく使われている地塗り剤で、

チタニウムホワイトと炭酸カルシウム等の体質顔料を

アクリル系エマルジョンに混合した白い乳液状の液体です。

体質顔料とは着色顔料意外の顔料で塗料の増量剤や

補強を目的として使われるものです。

ジェッソでは炭酸カルシウムが使われています。

元々テンペラ画等の下地として用いられていた石膏地を

イタリアではGesso(ゲッソ)と言っていたそうです。

(MAU造形ファイルより引用させていただきました)

アクリル系なのでアクリル絵の具を混ぜることができます。

水で塗りやすい感じに薄め、刷毛で何度も塗り重ねていきます。

一度に厚塗りをせず何度も塗り重ねていくのがコツです。

サンドペーパーをかければ平滑にもなります。

真っ白でマットな白い下地ができますのでその後は

油彩でもアクリルでも制作が可能です。

油絵の工程としては重要なものかもしれません。

但し油性(油絵用)キャンバスや油絵具を

塗った上には塗ることはできません。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵の制作工程~下描き~

油絵の工程で重要なものに下描きがありますが

こうしなければならないという決まりはありません。

主な下描きの方法は4種類あります。

おつゆ描きによる下描き

油絵具を揮発性油で薄く溶いて描くことを特に日本では

「おつゆ描き」といいます。

揮発性油(テレピンやペトロールなど)

は油そのものが揮発していくことによって

乾いていきますので乾きが速く下描きに適しています。

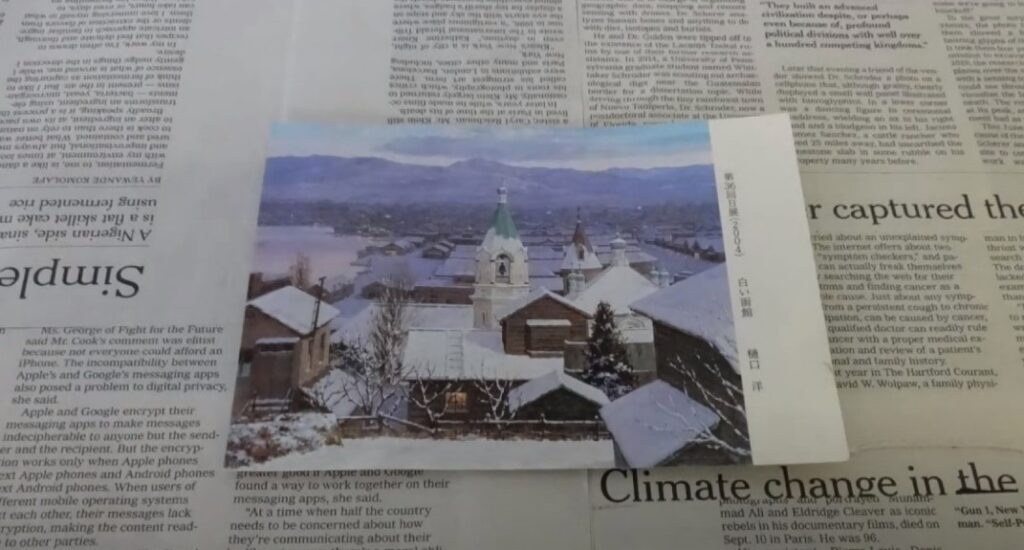

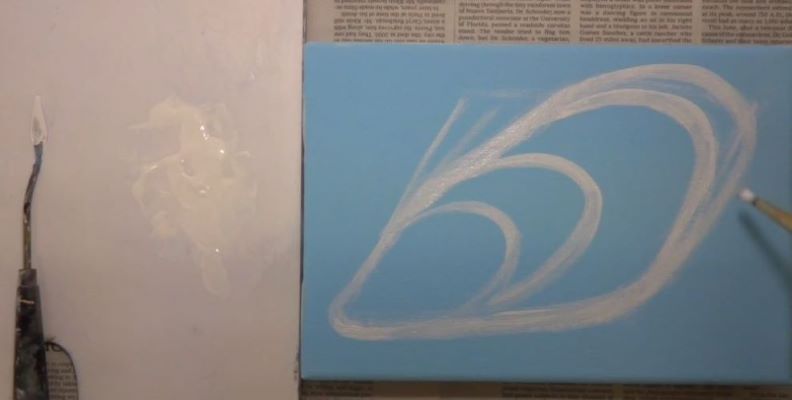

上の写真はアクリル寒色で下塗りしたキャンバスに

ホワイトをテレピンで薄く溶いたもので下描きをしています。

油絵は制作していく工程のなかで下に塗ったものは

どんどん消えていきますので間違いを気にすることなく

どんどん描いていって良いです。

間違ったと思ったら柔らかい布(古Tシャツを切ったものなど)

で拭くと消えますのでいくらでもやり直すことができます。

なので油絵は初心者の方に向いていると思います。

但し拭き取るときは下に塗った色が乾いてないといけません。

通常はアンバー系の色(バーントシェンナ、アンバーなど)や

他の半透明色(コバルトブルー、ビリジアンなど)で

おつゆ描きをすることが多いです。

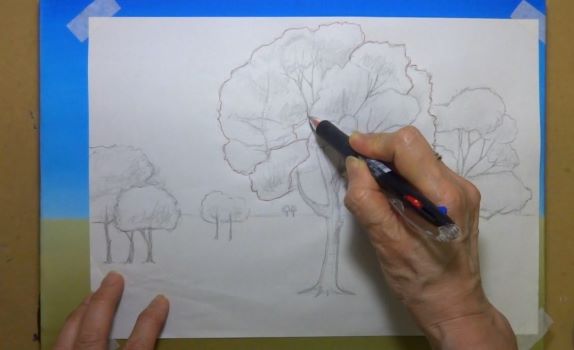

油絵の制作工程でトレーシングすることは結構多い

予めコピー用紙などに下絵を描いておき、それを

トレーシングする方法です。

紙の裏に6Bなどの濃い鉛筆やパステルを塗っておきます。

それがカーボン用紙の役目を果たします。

油絵を描いていく工程では最初に構図を決めることが大切です。

初心者の方はつい細部に捉われて全体の構図を

見落としがちです。

工程の最初のデッサン段階で構図をしっかり

決めておくことはとても重要です。

沢山描きこんだあとに構図がダメだったと思っても

それから描き直すのはとても大変です。

またトレーシングするときは最初から写真を

コピー用紙に印刷することもあります。

いずれにしても紙の大きさをキャンバスに合わせて

調整する必要があります。

キャンバスのサイズが大きくなると

2枚、4枚と合わせていくこともあります。

油絵の工程での下描きに木炭を使う

油絵の制作工程で下描きに木炭を使うというのは

古くから使われてきた方法です。

私はやりませんが、、

キャンバスとの相性はとても良いです。

木炭を使う場合は最初に芯抜きをします。

芯の部分は画面につきにくく、描いた感じが

汚いものになります。

消したい場合は練けしやパンで消すことができます。

木炭で下描きしたあとはフィクサチーフで

止めておきます。

わりと大胆な絵を描く人に向いていると思います。

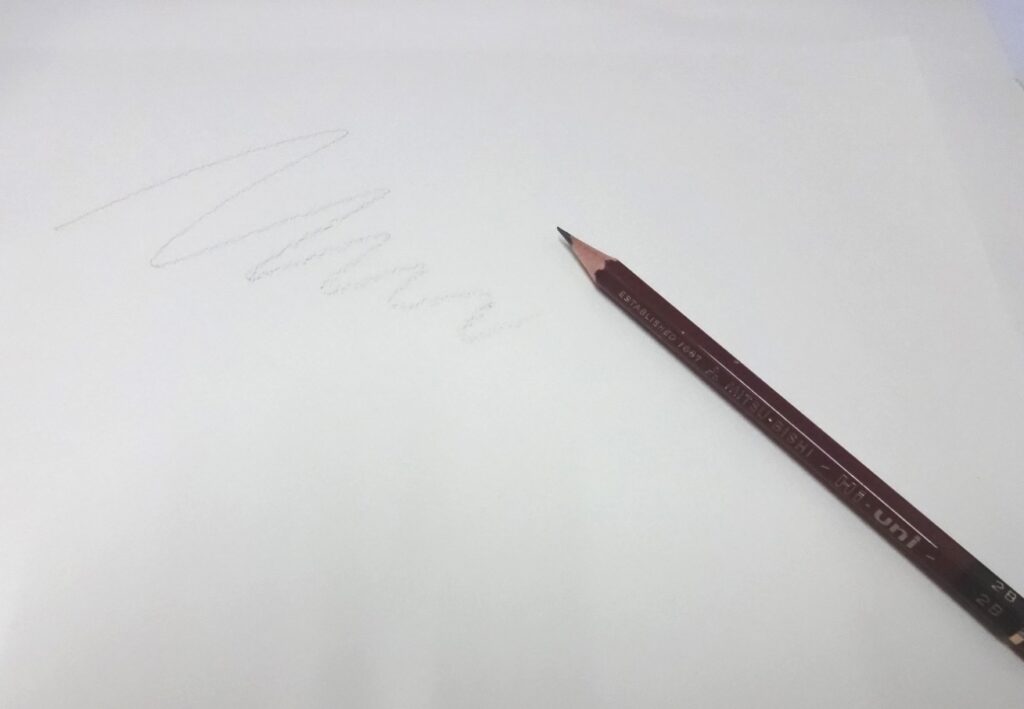

油絵の下描きに鉛筆を使う

鉛筆で下描きをする場合はなるべく濃いもの

(木炭に近いもの)を使います。

消す場合はパネルだと消しゴムでも良いかもしれませんが

キャンバスに描いたものを消しゴムでごしごしやると

キャンバスが凹んでしまいますので

消しやすい柔らかい鉛筆で描いたものを

練消しで軽くこすって消すほうが良いと思います。

いずれにしても油絵は描いていくうちに下は消えていきますので

それほど間違いを気にする必要はないと思います。

一番大事なのは全体の構図です。

どういう工程でも常に構図のバランスを考えながら

仕事を進めていくようにします。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵の工程~本描き~

揮発性油での下描きが終わって乾いたら

いよいよ乾性油を加えての本描きに入っていきます。

油絵の本描き工程前半~揮発性油と乾性油の混合で描いていく~

油絵の制作工程では

下描き 100%揮発性油

本描き 前半 30%程の揮発性油+70%程の乾性油

半ば 70%以上の乾性油

仕上げ 100%の乾性油 +樹脂

といった感じで描いていきます。

油絵の本描き工程半ば~乾性油の割合を多くしていく~

半ば以降は乾性油の性質を最大限に発揮して

顔料が画面にしっかり定着することと

画面の艶が増すことを目的としていきます。

但しポピーオイルやサフラワーオイルは

乾きが遅いので若干の樹脂を加えることも

あります。

油絵の本描き工程仕上げ段階~乾性油+樹脂~

樹脂は油絵の工程で重要な役割を果たすもので

乾燥を早め、光沢をだすというものです。

天然のダンマル樹脂から作られたダンマルワニスや

人工のアルキド樹脂から作られた

速乾メディウムなどがあります。

アルキド樹脂は画面を強固なものにしますので

一石二鳥な感じですね。

仕上げ段階では光沢の調整も考えることになります。

制作の工程で少し斜めから見てみると

光沢の強いところとそうでないところがあります。

油絵具は色によっても光沢の違いがあります。

また下描きの部分が見えていたりすると

揮発性油で描いたところは全く光沢がなかったりします。

そこで絵の具に若干の樹脂を混ぜると

乾燥が早まるとともに光沢がでるということになります。

乾燥を早めるのは昔からシッカチーフがよく

使われてきましたし初心者セットに入っている

ペインティングオイルのなかにも入れられていますが

量を間違えると(入れすぎると)亀裂の原因に

なったりします。

初心者の方でこういう調整が難しいと感じられる場合は

最初から最後までペインティングオイルで描かれても

特に問題はないかと思います。

但し下描きの工程で厚塗りをしないことが大切です。

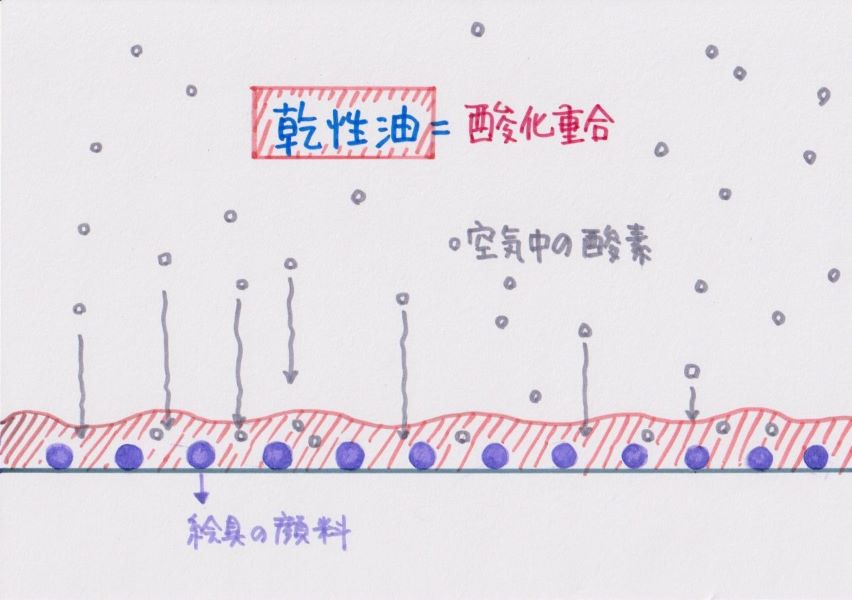

乾燥も油絵の大事な工程

油絵(油彩画)は乾燥も大事な工程と考えられます。

気温や色、オイルによってその乾燥の速度は違ってきます。

夏場は乾燥が速く、冬場は遅くなります。

色によって乾燥にかかる日数も違ってきますl

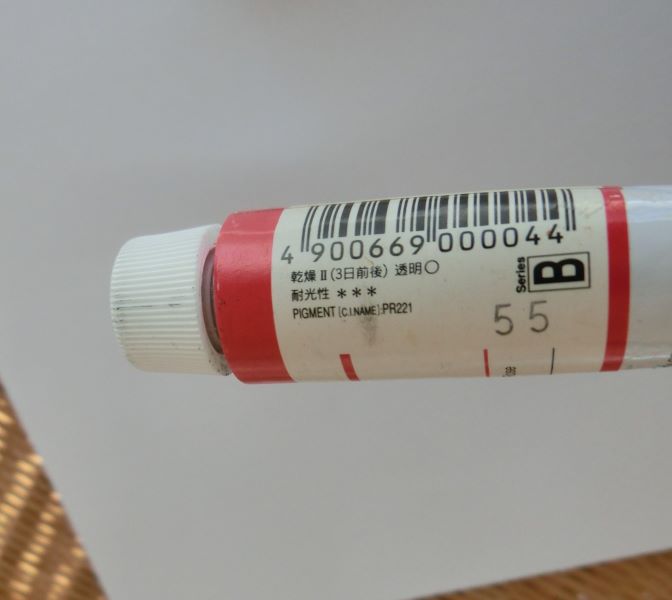

絵具のチューブの側面に乾燥にかかる日数が書いて

あることが多いので見てみましょう。

油絵(油彩画)が指で触った感じで乾いていることを

指触乾燥といいます。

ですが指触乾燥していても中のほうは

意外と乾いてないこともあります。

なぜなら乾性油というのは空気中の酸素と結合

することによってゆっくりと乾いていくからです。

これを「酸化重合」といいます。

それそのものが揮発することによって乾いていく

揮発性油とは基本的に違うのです。

下の層が乾いてから上を重ねるのが理想的です。

油絵の工程~乾いたあとの仕上げ~

油絵の最後の工程~ニスかけ

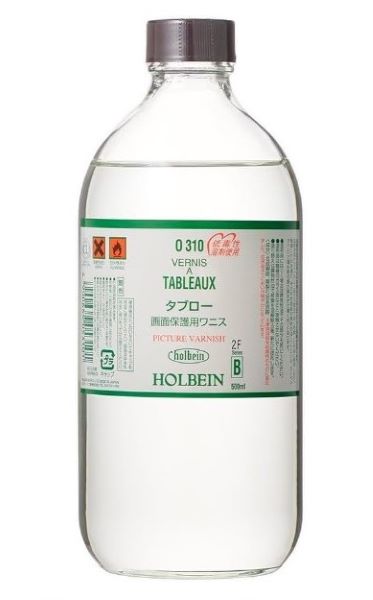

油絵が完成して完全に乾いたらタブロー(ニス)かけをします。

これは必ずやらなければならないというものではありませんが

油絵というものは年月が経ってくると艶がなくなったり

空気中の色々なガスと反応して変色したりしてくることが

あるのでニスかけをしておくのがベターかと思います。

表面の光沢の調整もこれを塗ることで解消します。

ガラスのような素晴らしい光沢がでます。

但しこのタブローというのは空気を完全にシャットアウトするので

中が完全に乾いてから塗布するという大原則があります。

最低でも半年、厚塗りしてしまったときは1年くらい

おいてから塗るほうが良いです。

完全に乾いてない状態で塗ると表面がぐしゃぐしゃに

なりますので注意が必要です。

また長年経って塗りなおしたいと思うときは

テレピンやペトロールなどの揮発性油で

取ることができます。

展覧会などで急ぐときに指触乾燥の状態で

かけられるのがタブロースペシャルです。

(ホルベインはラピッドタブロー)

これでとりあえず自然な光沢がでますし

光沢の調整もできます。

油絵の工程としては一応最終段階と思って良いです。

空気を通しますので塗ったあとも中は乾いていきます。

ですが半年から1年経ったら揮発性油で拭き取って

本当の?タブローを塗り直すほうがベターです。

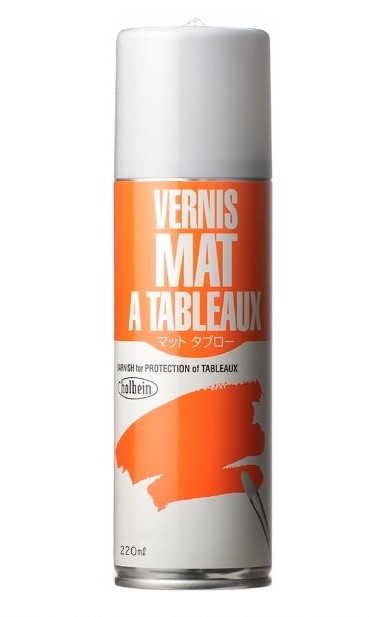

油絵の最後の工程として艶を消したいときもある

こういうときに登場するのがマットタブローです。

これはホルベインのですが他のメーカーにも

あると思います。

まとめ

油絵の工程について解説してきましたが

油絵は大きく6つの制作工程からなっています。

1.支持体作り

ここではキャンバス張りについて言及してみました。

2.下塗り

油絵具による下塗りとアクリル系塗料による下塗りがあります。

アクリル系塗料にはアクリル絵の具とジェッソがあります。

ジェッソとアクリル絵の具は混ぜることができます。

但し油性のキャンバスにアクリル系塗料を塗ってはいけません。

またアクリル系塗料も厚塗りした場合は3日間くらい乾燥させます。

3.下描き

油絵(油彩画)の下描きには4種類があります。

・油絵具を揮発性油で薄く溶いて描くやり方

(おつゆ描き)

・トレーシング

・鉛筆で下描き

・木炭で下描き

4.本描き

本描き 前半 30%程の揮発性油+70%程の乾性油

半ば 50%~70%以上の乾性油

仕上げ 100%の乾性油 +樹脂

といった感じが一般的ですがこうしなければならない

という決まりはありません。

難しいと思う場合は最初から最後までペインティングオイルで

やっても良いと思いますが下描き段階であまり厚塗り

しないことが重要です。

5.乾燥

油絵(油彩画)は「乾燥」させることも

大事な制作工程と私は考えています。

その為には季節や色、オイルによる乾燥時間の

違いを理解しておく必要があります。

またメディウムを使うことで乾燥を早めることもできます。

6.ニスかけ

必ずしなければならないことではありませんが

空気中のガスや埃から作品を守るためには

したほうがベターだと思います。

但しタブローは作品完成後半年~1年経ってから

塗布するようにします。

指触乾燥で塗ることのできるラピッドタブローや

タブロースペシャルもあります。

また艶消しのマットとブローもあります。

今回は油絵の制作工程について書いてみましたが

参考になりましたでしょうか。

下の動画も是非ご覧ください。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

*1か月無料体験レッスンは「油絵基礎マスターコースプラス」です。

*「お好きな画材コース」の体験レッスンは1回60分となります。

コメント