油絵のオイルの使い方はとても難しいと感じますよね。

ここでは初心者の方々の為にオイルの使い方を

私の作品の制作過程などをもとに

簡単に分かり易く解説してみます。

ここでは樹脂もオイルの一種として解説しています。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵のオイル:基本的な使い方(絵の具への混ぜ方)

油絵を描いていくときのオイルの使い方(混ぜ方)は

・油壺にオイルを入れておいて筆先にオイルをつけながら描く

・日本画用の溶き皿にオイルを入れてパレットナイフを

浸しながら絵の具とオイルをナイフで混ぜていく

・絵の具にスポイドでオイルを落としこむ

*乾性油に使ったスポイドはすぐに揮発性油で洗っておく

という3通りの使い方(混ぜ方)があるかと思います。

油壺を使う場合もその都度きれいに掃除しておくことを

おすすめします。

乾性油は時間が経つとゼリー状に固まっていきます。

油絵のオイル:揮発性油の使い方

そもそも油絵のオイルには乾性油と揮発性油があります。

それに樹脂を加えておおまかに3種類と

理解しておいてよいと思います。

油絵の下塗りや下描き段階では揮発性油を使います。

油絵の下塗りでの揮発性油(オイル)の使い方

主な揮発性油は

・天然のテレピン

・石油から作られたペトロール

があります。(ラベンダーもありますが)

これらはオイルそのものが揮発することによって

画面が乾いていきます。

主な乾性油には

・リンシードオイル(亜麻仁油)

・ポピーオイル(ケシ油)

があります。

(サフラワーオイルもありますが)

これらはオイルの成分が空気中の酸素と

結合することによってゆっくりと乾いていきます。

(酸化重合といいます)

これは油絵具の顔料の粉を画面に定着させる

糊の役目を果たします。

そして画面に艶を与えます。

油絵の下塗りでのオイルの使い方としては

揮発性油を使います。

この段階では揮発性油100%です。

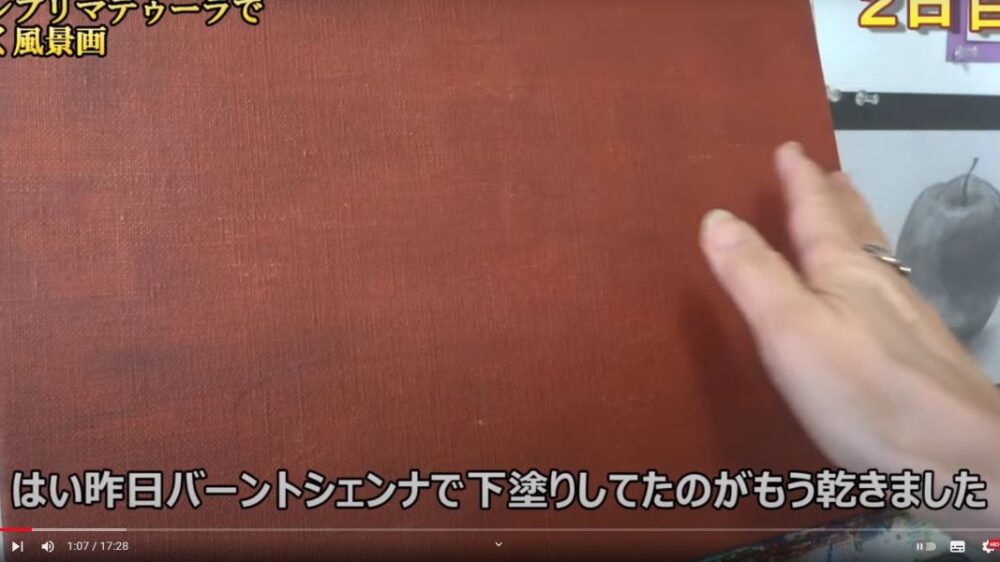

インプリマテゥーラ技法では最初に中間色の

下地を作ってから制作を始めますが

その時にいきなり乾性油を使って厚塗りしてしまうと

後から薄く塗った上層の部分が亀裂する

原因になったりますので注意が必要です。

テレピンやペトロールの使い方はわりと激しいので

大きめのを買っておいても良いかと思います。

私はいつも大きめの容器から大き目のピペットを

使って吸い出しています。

下塗りするときはパレット上だとサラサラすぎて

こぼれてしまうこともあるので紙パレットの端を

折り曲げて立てておくのも良いと思います。

(紙パレットの使い方も色々ありますね)

ここに下塗り用の油絵具(アンバー系の色など)を

少な目に出し、ピペットで吸い出した

テレピンやペトロールを加えてペインティングナイフで

均等になるまでよく混ぜます。

それを刷毛や大き目の筆で画面に塗っていきます。

揮発性油は乾きが速いし、アンバー系の絵の具も

乾きが速いので約1日で乾きます。

但しオイルが揮発して乾いただけなので

絵具の顔料は画面に定着してません。

カサカサした感じで手に顔料の粉が付いたりしますが

これで上から塗られる絵の具を吸収する下地が

出来たということになります。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵の下描きでの揮発性油(オイル)の使い方

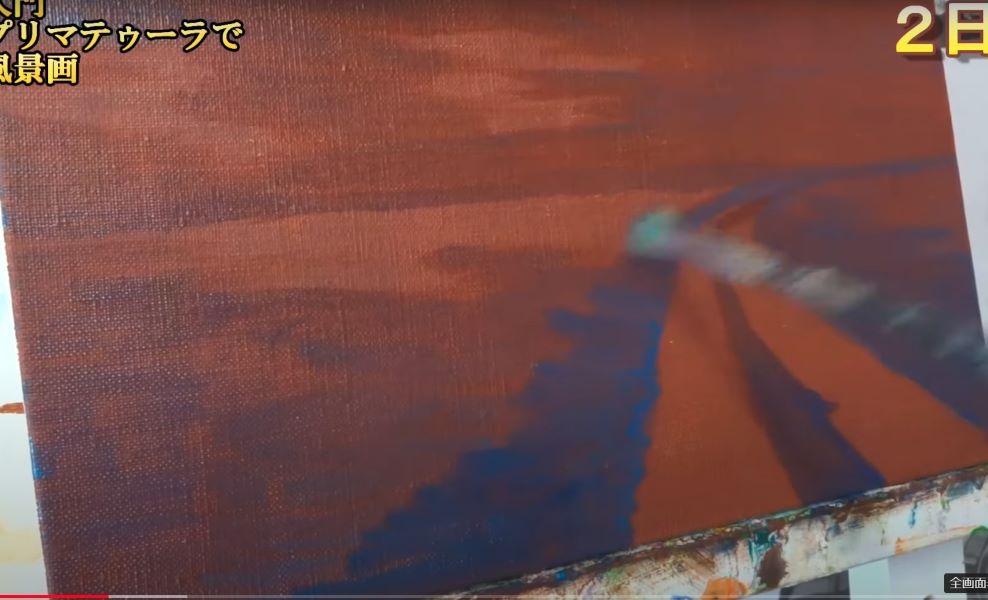

下塗りが乾いたらおつゆ描きで下描きをしていきます。

油絵の下描きも主に揮発性油(テレピン、ペトロール)を使います。

この段階では私のなかでは揮発性油50~100%です。

この絵ではペインティングオイルと半々という

使い方をしています。

乾性油も使っているしこの段階で決して厚塗りしないようにします。

油絵の描き始めの部分での揮発性油(オイル)の使い方

基本的に油絵は最初の段階で揮発性油を多めに使い、

中描き、仕上げにいくにつれて乾性油の割合を

多めにしていきます。

油絵の下描きが終わって初期段階でのオイルの使い方は

初心者の場合

揮発性油(テレピン、ペトロール)30~40%

ペインティングオイル 60~70%

といった感じです。

ペインティングオイルを揮発性油で薄める、

といった使い方です。

*この段階では予め分量を量って溶き油を作っておくのが

ベターと思いますが面倒だったらここから100%

ペインティングオイルにしても問題は無いと感じます。

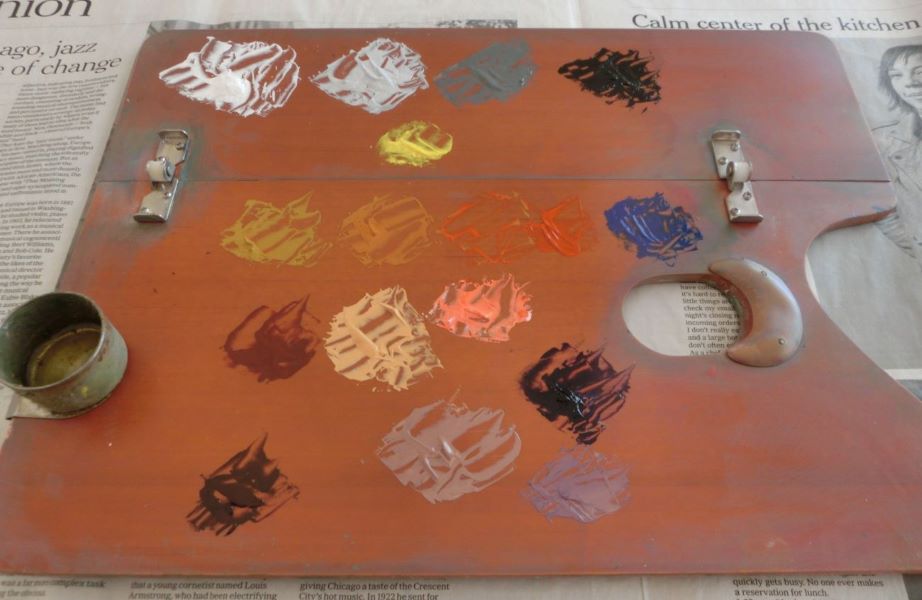

絵の具をキャンバスに塗る前にこの自作オイルを

各色ごとに少量ずつスポイドなどで落としこんで

丁度良い硬さになるようにパレットナイフで

よく混ぜておきます。

各色についてその作業を最初にやっておくほうが

油絵の場合は仕事を進めやすいと感じています。

ペインティングオイルを使わない場合は

揮発性油(テレピン、ペトロール)80~90%

乾性油(ポピーオイル、リンシードオイルなど)10~20%

といった割合にします。

何故ペインティングオイルを使わない場合に

揮発性油の割合が多くなるかといえば

ペインティングオイルにはシッカチーフという

乾燥促進剤が混ぜ込んであるからです。

但しポピーオイルは乾きが遅いので

揮発性油の割合を若干多くしますが黄変の心配は

ありません。

リンシードオイルは乾きは比較的速いのですが

後から少し黄変します。

自分がどういう絵を描くかによってオイル選びと使い方は

違ってきます。

この最初の段階で油絵具を少しずつ画面に

浸み込ませ、固着させていくということになります。

油絵のオイル:乾性油の使い方

油絵の中描き段階でのオイルの使い方

この段階から揮発性油の割合はぐっと減ってきます。

油絵の初心者用ペインティングオイルの使い方

初心者の方は前述したように

「ペインティングオイルを揮発性油で薄める」

という意識でやっていかれるのが良いと思います。

この段階では揮発性油の割合がぐっと減ります。

揮発性油(テレピン、ペトロール)0~20%

ペインティングオイル 80~100%

基本初心者は中描き段階では「ペインティングオイルで描く」

いうオイルの使い方と意識でも良いのではないかと思います。

但し厚塗りする場合はやはり揮発性油を混ぜて

おいたほうが良いかもしれません。

油絵のオイルとしては最も多く使われるリンシードオイルの使い方

初心者用セットに入っているペインティングオイル

は使わない、という中級以上の場合は

油絵のオイルの使い方としては一番多くの場面で

汎用的に使われているリンシードオイルを

使うことになるかと思います。

ペインティングオイルを使わない中描き段階では

揮発性油(テレピン、ペトロール)30~50%

リンシードオイル 50~70%

といった割合になります。

仕上げ段階では

ペインティングオイルを使う場合は

ペインティングオイル100%

使わない場合は

リンシードオイル100%

といった割合になります。

樹脂を混ぜ込むやり方もあるようですが

乾燥期間が4日以上(冬場は1週間以上)

あるようであればオイル(乾性油)だけで問題ないと

私の経験としては思っています。

但し冬場に乾きの遅いブラックを使うような時は

調合溶き油であるペインティングオイルクイックドライ

を使うのが分かり易くて良いかと思います。

光沢をだしたい場合は仕上げ用ニス(樹脂)を

塗ります。

但し本格的ニスは完成後1年ほど乾かしてからにします。

油絵の王道ポピーオイルの使い方

基本リンシードと同じ考えで良いかと思いますが

リンシードより乾きが遅いので

揮発性油の割合を若干多くするか

中描き段階であまり厚塗りをしないように

しましょう。

特に冬場は乾きが遅いので

(酸化重合の速度が遅くなるので)

注意が必要です。

油絵具は色によっても乾燥時間が異なりますので

一度絵具の側面を見てみましょう。

*書いてないメーカーもあります。

私個人的には、ポピーオイルは乾きが遅いぶん描き心地が

良くグラデーションがやり易いと感じています。

油絵用サフラワーオイルの使い方

食用サフラワーオイルと違い油絵用に開発されたものです。

ベニバナの種子から搾油されたものでポピーオイルと

性質が似ています。

使い方や注意事項はポピーオイルと同じで良いと思います。

油絵上級者用サンシックンドリンシードオイルの使い方

サンシックンドリンシードオイルというのは

リンシードオイルを長時間水に浮かべて

日光に晒してあるオイルでねっとりとした

ハチミツのような粘り気があります。

使い方としてはつるっとした筆跡を残さない画面を

作りたいときに絵具に混ぜ込みますがこれは

スポイドで吸い出せるものではありません。

瓶から直接垂らすなどしますが

テレピンで好みに薄めることができます。

この割合を好みで変えることで自分流の

調合溶き油が作れると思います。

油絵上級者用サンシックンドポピーオイルの使い方

サンシックンドリンシードオイルと同じように

長時間ポピーオイルを日光に晒して

酸化重合させたオイルでこれもハチミツのように

濃厚です。

黄変の心配がないので使い方としては

つるっとした筆跡を残さない白っぽい絵を描きたい

ような時に登場させます。

油絵中~上級者用スタンドオイルの使い方

スタンドオイルとはリンシードオイルを真空で

加熱重合させたもので、これも粘性が強いので

揮発性油(テレピンかペトロール)で薄めるという

使い方ができます。

ペインティングオイルに混ぜこんでも良いです。

リンシードオイルでありながら黄変の心配がない

というものですが乾燥は若干遅くなるようです。

中描きから仕上げに使います。

乾燥後は光沢のある強い画面になります。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

油絵の制作ではオイルを使わないこともある

油絵具というのはそもそも顔料の粉を乾性油で

溶いてあるものなのでオイルを使わないという

選択肢もあります。

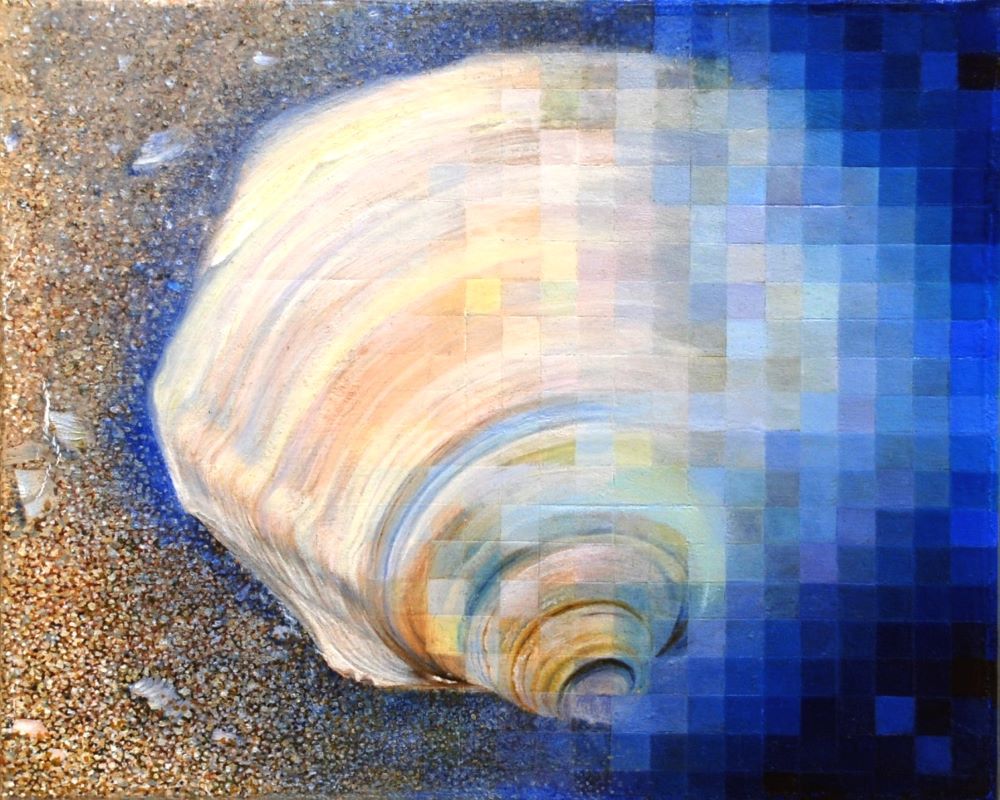

油絵のオイルは筆さばきを調整するという役目を果たすもので

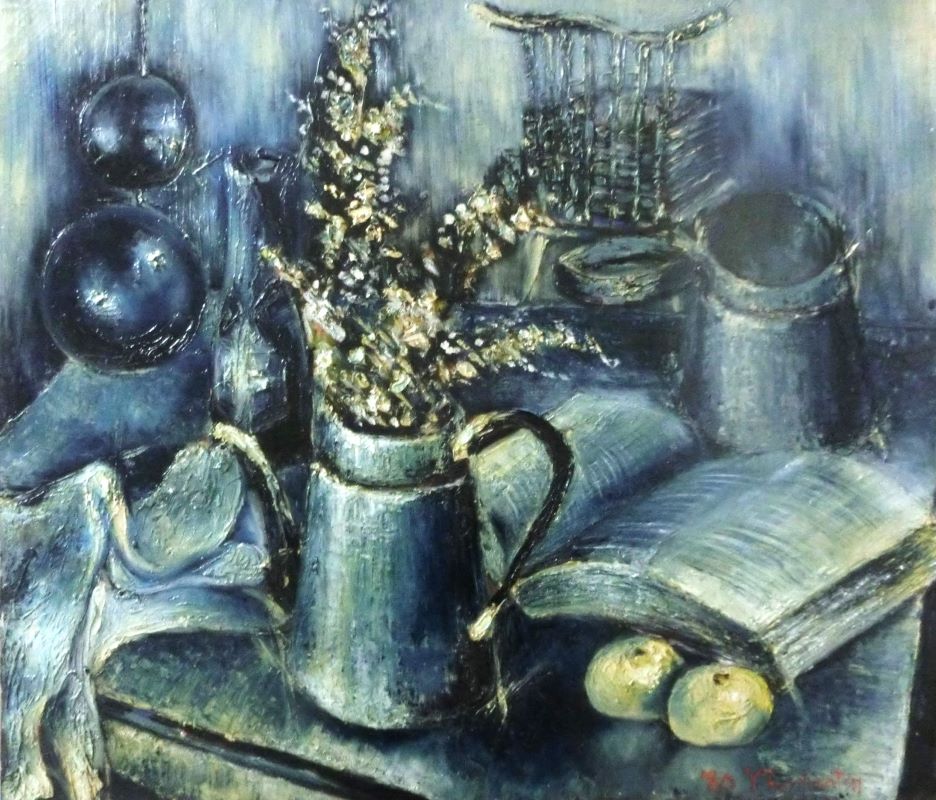

私のこういうモザイク油絵作品はオイルは使ってません。

(下塗りはアクリルです)

逆に言えばオイルを使わないということは

全体を同じ濃度で描けるということでもあります。

またこの絵は私が油絵を描き始めたころ(40年前)

の作品です。

最初はおつゆ描きで薄く描いてましたが

だんだんオイルは全く使わないでナイフでごてごてに

盛り上げています・笑

油絵具というのは水彩絵の具やアクリル絵の具に比べて

硬めに練ってあるのでこういう盛り上げが可能で

こういう場合はオイルの使い方は気にしなくて良いですね。

油絵のオイル:樹脂の使い方

樹脂はオイルではないのですが油絵の制作上

色々な役割を果たすもので主に

光沢の調整や乾燥の促進という使い方をします。

油絵の世界で古くから使われてきたダンマル樹脂の使い方

昔から使われてきた天然の樹脂です。

これを主にテレピンで溶解させたものが

・描画用:ダンマルワニス・パンドル

・画面保護用:タブロー・タブロースペシャル

・画面修正用:ルツーセ

として売られています。

ダンマルワニスの使い方:

油絵の仕上げの時にもっと艶を出したい、

乾燥を早めたいと思う時にオイルに若干混ぜこみます。

これ100%で使うものではありません。

パンドルの使い方:

ダンマルワニスにポピーオイルが加えてあるもので

描画用ということになっていますがかなり乾燥が

速いのでスケッチなどに向いています。

タブローの使い方:

油絵作品完成半年~1年後に作品の表面をきれいに拭いて

埃を取り除いてからタブローでニス引きをします。

ガラスのような本格的な艶がでます。

油絵具というのは乾いたように見えても中までは

完全に乾いてなかったりしますので

厚塗りをした場合は1年くらいたってから

タブローのニスかけをすることをおすすめします。

タブロースペシャルの使い方:

タブローと違って空気を通しますので

使い方としては指触乾燥していれば引くことができます。

ルツーセの使い方:

油絵具というものは色によって光沢が違うので

これで一時的に光沢の調整をすることができます。

指触乾燥していれば使うことができますが

出来れば完璧に乾いてからのほうがベターです。

油絵具と相性の良い人工樹脂の使い方

油絵の世界で最近よく使われているのが

人工のアルキド樹脂です。

速乾メディウムやストロングメディウムとして

売られています。

油絵の具の乾燥を早め、強固なものにします。

絵具と同じようにパレットの上でパレットナイフを使って

油絵具に混ぜこむ、という使い方をします。

混ぜるほどに透明度が上がっていきます。

ただ私はこれを混ぜると油絵具ではなくなるような気がして

あまりというか全然使っていません・汗

時間勝負の美大入試の場面などでは活躍すると思います。

下は・・

チタニウムホワイトにアルキド樹脂を混ぜ込んだ

クイックドライングホワイトのことも言ってる動画です。

宜しかったら是非ご覧ください。

まとめ

油絵を描くときのオイルの使い方で気をつけることは

・下塗り段階では100%揮発性油を使う

・下描き段階では50~100%揮発性油を使う

・初心者の描き始めはペインティングオイルを

揮発性油で薄めるという意識の使い方をする

・中描き~仕上げにいくに従って

初心者は100%ペインティングオイルにしていくという使い方、

中級以上の場合は徐々に自分の描きたい絵にふさわしい

乾性油の割合を多くしていくという使い方をする

・下塗り、下描き段階で乾性油で厚塗りをしないこと

・天然のダンマル樹脂は描画用、画面修正用、

画面保護用としての使い方がある

・人工のアルキド樹脂は乾燥を速め、画面を強固なものにするが

混ぜるほどに透明度が増す(カバー力は落ちてくる)

でした。

以上参考になれば幸いです。

LINEで親身で丁寧な個別指導、できた作品はユーチューブ(ページ下)で紹介。

LINEで親身で丁寧な個別指導、出来た作品はユーチューブ(ページ下)で紹介

お好きな画材コースのなかに油絵コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

無料体験レッスン お問い合わせはLINEから

*1か月無料体験レッスンは「油絵基礎マスターコースプラス」です。

*「お好きな画材コース」の体験レッスンは1回60分となります。

コメント